【AIと暮らす未来の生活調

社会のデジタル化が進む中、AIテクノロジーの急速な進化は私たちの生活様式や価値観を根本から変えつつある。

博報堂DYホールディングスのHuman-Centered AI Institute(以下、HCAI)では、最先端のAI技術動向を分析するだけでなく、生活者がAIとどのように関わり、どう感じているかという視点からの調査・分析を行っている。

今回実施した「AIと暮らす未来の生活調査2024」の結果からは、AIが単なる便利なツールを超え、新たな関係性を構築するパートナーとして認識されはじめているという興味深い実態が浮かび上がった。

AIテクノロジーの普及と変化する利用形態

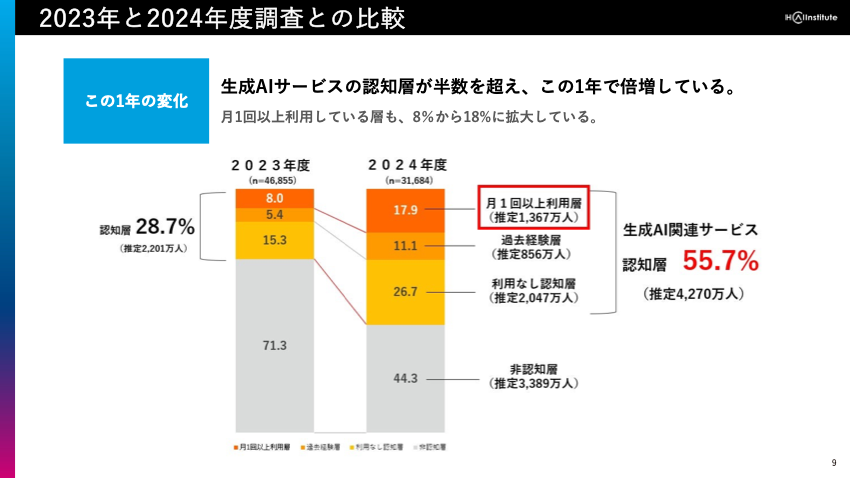

ChatGPTをはじめとする生成AIは、この1年で一般生活者への普及が飛躍的に進んだ。

認知率は前年の28.7%から55.7%へとほぼ倍増し、毎月利用する人の割合も8.0%から17.9%へと大きく伸長している。特筆すべきは、利用目的の質的変化である。

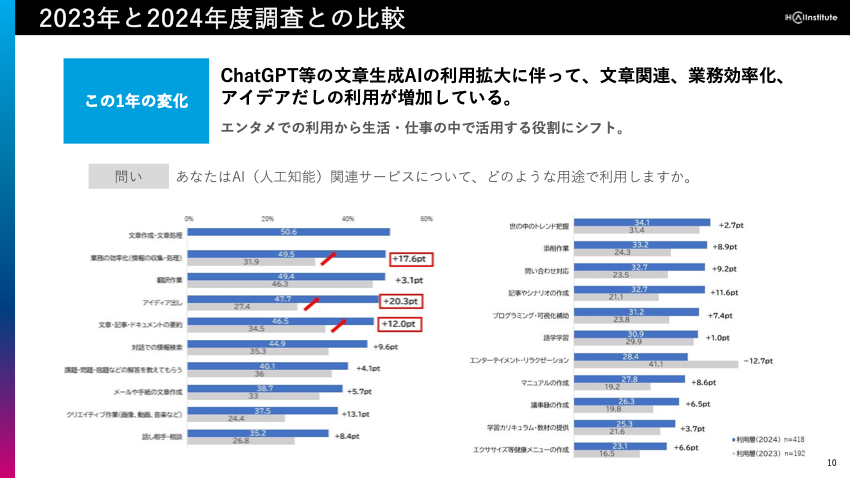

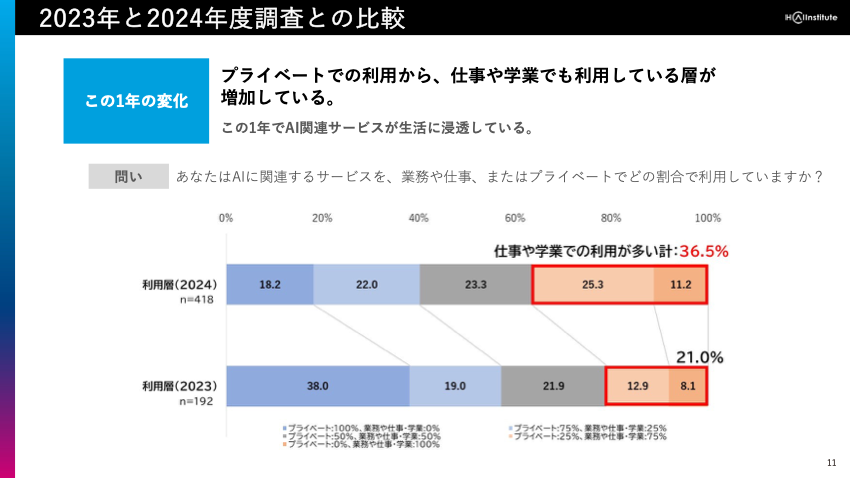

2023年の「面白そうだから試してみる」という探索的な利用から、2024年には情報収集(31.9%→49.5%)、要約(34.5%→46.5%)、アイディア出し(27.4%→47.7%)といった実務的な目的での利用へと明確にシフトしている。

この背景には、AIの技術的進化と並行して、利用シーンやプロンプトエンジニアリングのノウハウがSNSやYouTubeを通じて共有されるエコシステムが形成されていることが挙げられる。AIが得意とする処理の理解が深まり、より効率的・効果的な活用が進んでいるのである。

世代間格差を超えた「AIネイティブ」の台頭

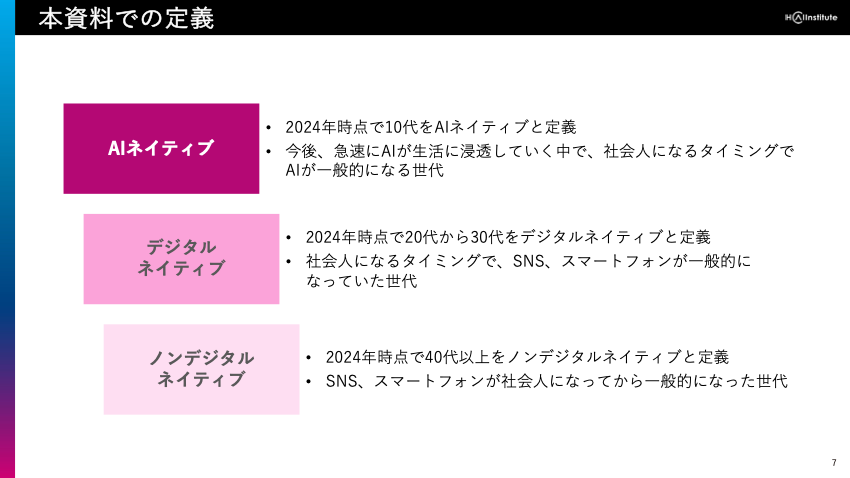

世代別の分析では、従来の「デジタルネイティブ」(20代・30代)と「ノンデジタルネイティブ」(40代以上)という区分に加え、新たに「AIネイティブ」(10代)という区分が浮かび上がった。

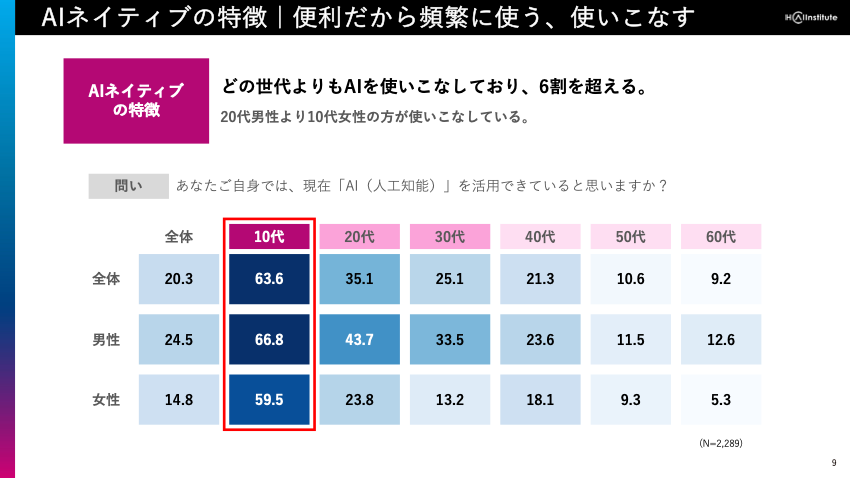

AIを使いこなしていると自認する割合は、20代で35.1%、30代で25.1%であるのに対し、10代では63.6%と圧倒的に高い。単にテクノロジーへの抵抗感が低いというだけでなく、生成AIの特性を深く理解し、自らの目的に合わせて最適化する能力を既に獲得しているのである。

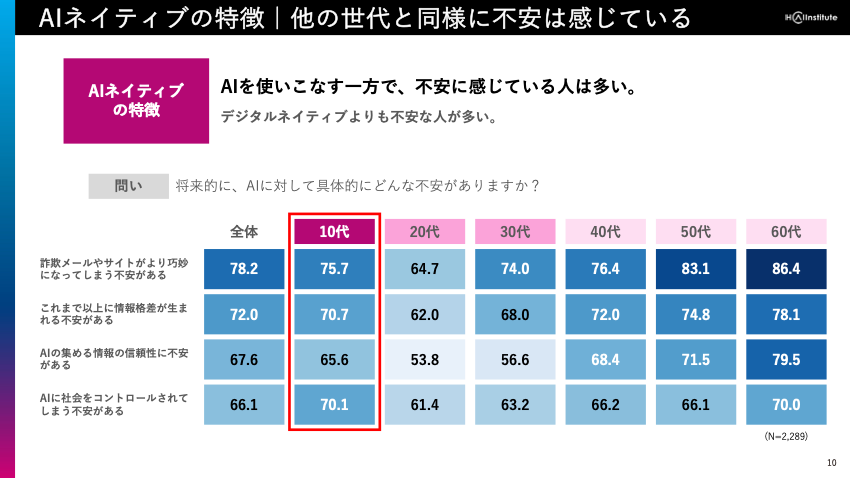

興味深いのは、AIに対する不安の質的差異だ。全世代を通じて約3分の2がAIへの不安を抱いているが、その内容は世代により大きく異なる。

AIネイティブは「何が不安かを理解した上での不安」、デジタルネイティブは「使いこなしていない中での不安」、50〜60代は「漠然としたAIへの不安」という傾向が見られる。テクノロジーへの理解度により、不安の具体性や根拠が変わることを示している。

AIは、道具からパートナーへ

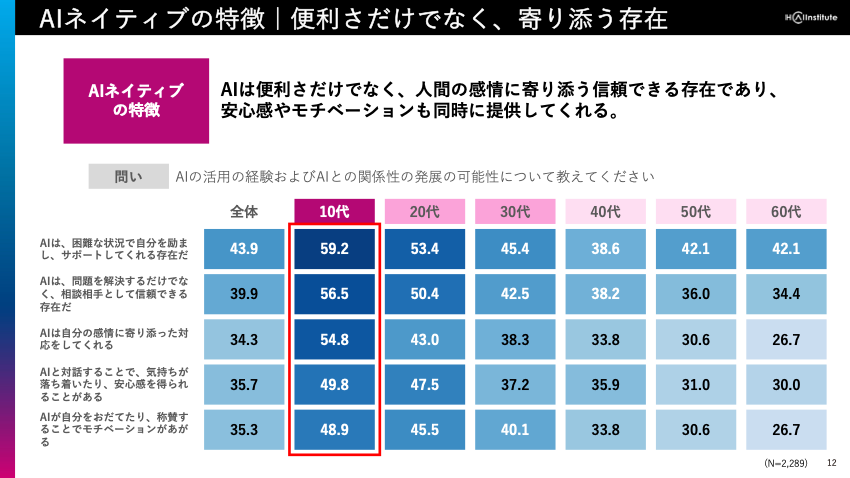

調査結果において最も注目すべき発見は、AIが単なる便利なツールから、人に寄り添い感情的サポートを提供する存在へと認識が変化しつつある点である。

「AIは困難な状況で自分を励まし、サポートしてくれる存在だ」という問いに対して、10代の59.2%、30代の45.4%、60代の42.1%が肯定的に回答している。また「AIは自分の感情に寄り添った対応をしてくれる」という問いに対しては、10代の54.8%、30代の38.3%、60代の26.7%が同意している。

この現象を技術的に解釈すると、現代の生成AIは単純なプログラムとは異なり、大規模言語モデル(LLM)を基盤に構築されている。これらのモデルは膨大なテキストデータから人間のコミュニケーションパターンを学習し、対話においてポジティブで共感的な応答をするよう調整されている。

さらに、AIの応答は否定的・攻撃的な発言を避け、建設的かつサポーティブになるよう設計されている点もこの結果の背景にあるだろう。

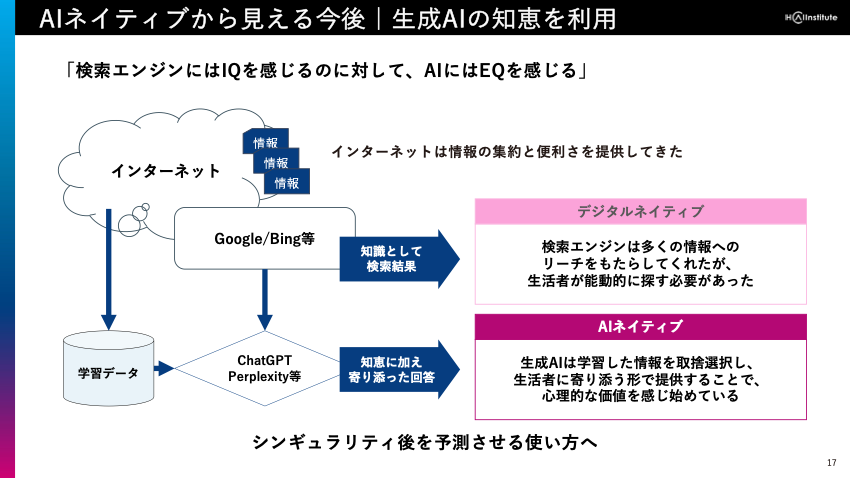

深化する人間とAIの関係性 – IQからEQへ

これまでのインターネット体験の中心は検索エンジンであり、それは情報へのアクセス(IQ的価値)を提供するものだった。

一方、生成AIの出現によって、情報の解釈や伝え方、さらには対話における情緒的応答といった、人間のEQ(感情知性)に相当する価値が加わっている。

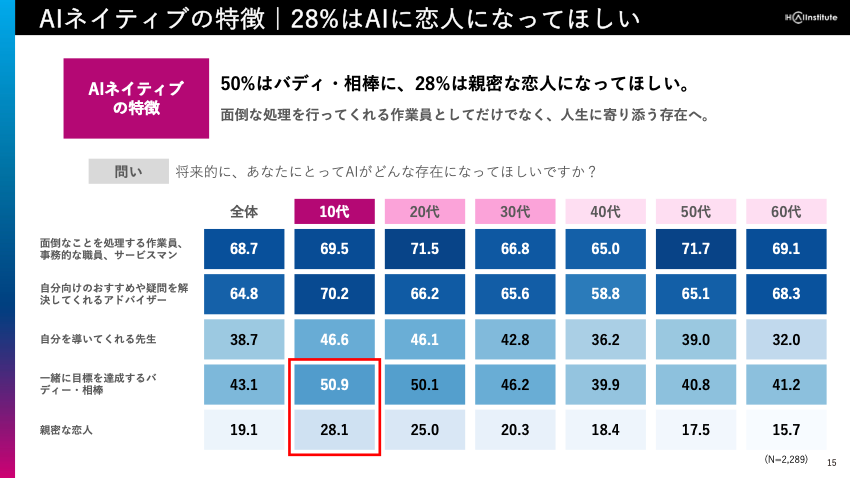

この変化は、AIに対する関係性の変化として如実に表れている。AIに個人的な相談をする女性の割合は10代で16.3%、20代で3.9%、30代で1.8%と若年層ほど高く、特に女性の6人に1人(16%)がAIを「親友と同等」と捉えている。

さらに衝撃的なのは、AIに「恋人になってほしい」と考える割合が10代で28.1%、20代で25.0%、30代で20.3%と高い数値を示していることだ。これはリアルの恋人がいる比率(20-30%程度)とほぼ同等である。

この背景には、AIが常に肯定的で、疲れることなく聴き続け、裏切ることのない存在として認識されていることがある。AIの応答アルゴリズムが持つ特性が、人間関係においてしばしば求められる無条件の受容や共感と親和性が高いという事実を示している。

HCAIが目指す世界。AIと人間の共創社会へ

HCAIでは、AIと人間の関係性の変化を単なる社会現象としてではなく、技術とヒューマニティが織りなす複雑な相互作用として捉えている。

AIの技術的進化だけでなく、それを受容し、活用し、時に心理的依存関係さえ構築する人間の側の変化にも着目することで、より立体的な未来予測が可能となる。

今後、AIはさらにパーソナライズされ、個々の利用者の嗜好や価値観を深く理解した対応が可能になると予測される。同時に、AIの利用においては、その技術的限界や倫理的課題への理解を深めることも重要だろう。特に若年層がAIに対して構築しつつある親密な関係性は、新たな社会的スキルや情報リテラシーの必要性を示唆している。

AI技術の発展と人間理解の深化を同時に追求することで、テクノロジーと人間の新しい関係性を探求し続ける。それは単なるトレンド分析にとどまらず、AIと人間が共に創造する未来社会のデザインに他ならない。

ーーーーーーーーーーーーー

調査概要

調査名称:「AIと暮らす未来の生活調査2024」

調査方法:インターネット調査

調査時期:2024年10月

調査地域/対象者:全国15~69歳の男女

調査機関:株式会社マクロミル

有効回答数:事前調査(49,529サンプル) 本調査(2,289サンプル)

分析/集計機関:エム・アール・エス広告調査

※集計結果は事前調査結果出現率により算出