AI時代のマーケティング基

生成AIの急速な普及により、多くの企業がAI導入を進めている。しかし「導入したものの活用できない」という声が後を絶たない。なぜAIは期待通りに機能しないのか。博報堂のDATA GEARチームは、その原因を「AI-Ready」という概念で明確化した。AIを真に活用するには、データ・業務・組織の三位一体の変革が不可欠である。本稿では、AI時代のマーケティング基盤構築に必要な要素と、その実装プロセスについて、具体的な事例とともに解説する。

「AI-Ready」という新たな概念

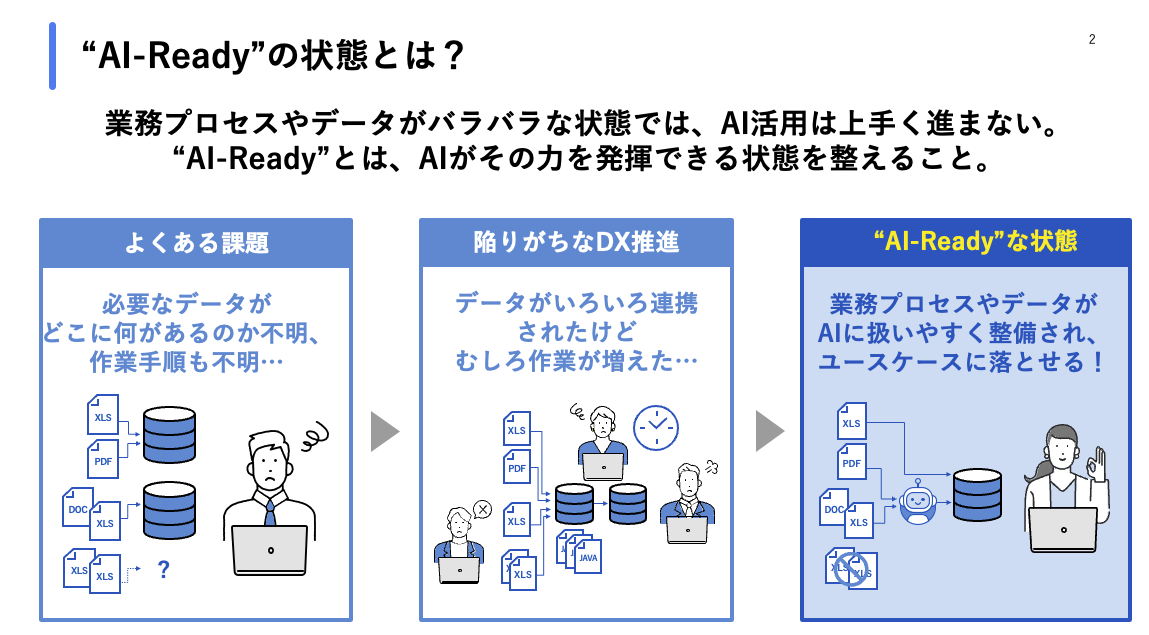

AI技術の急速な進化とともに、企業のマーケティング業務における「AI活用」は喫緊のテーマとなっている。しかし実際には、「AIを導入したが活用できない」「データが整備されていない」「業務が属人的で再現性がない」といった”AIを使える状態になっていない”という課題も数多く存在する。

DATA GEARチームが提唱する「AI-Ready」とは、単にAIツールを導入することではない。AIがその力を発揮できる状態――すなわち、データ・業務・組織をAIが機能できる状態に整えることを指す。この概念は、現在多くの企業が陥っている「AIを導入したが上手く活用できない」という状況への根本的な解決策として位置づけられている。

近年、生成AIの話題が急速に広まったが、企業の多くは「AIをどう導入するか」という表層的な議論に留まっている印象がある。本質は「AIをどう活かせる環境を整えるか」という点にある。具体的には、データが分断されていて連携できない、業務が属人的でAIに引き継げない、PDCAが回らずに誤った学習が起きるなど、構造的な課題が山積している状況だ。

CDPの次に問われる本質的な課題

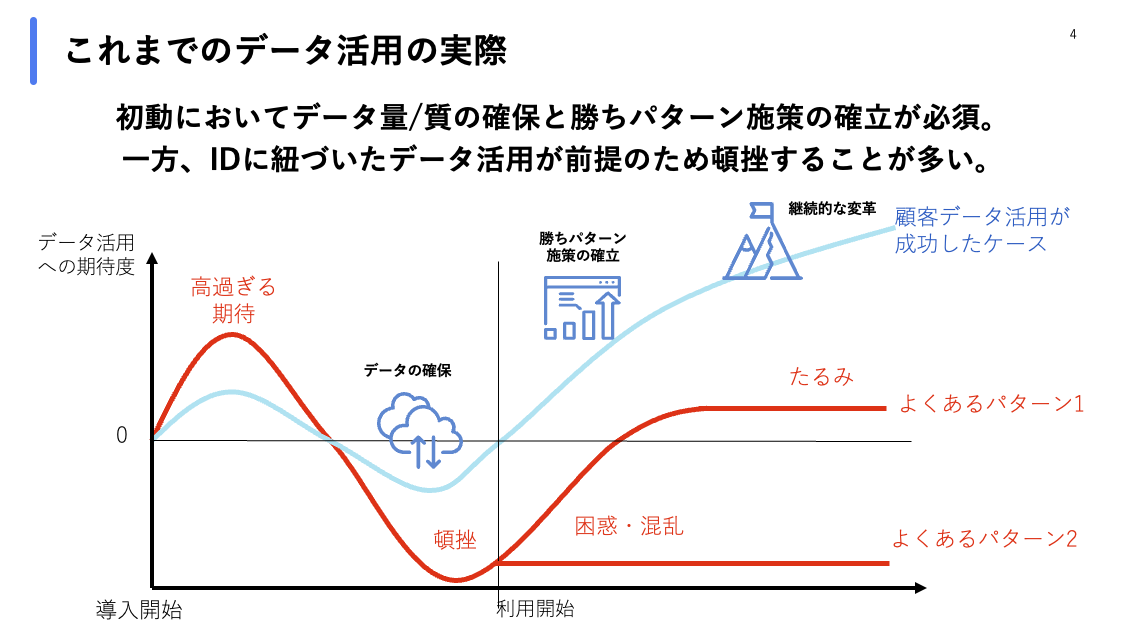

これまでのデータ活用の実態を振り返ると、初動においてデータ量・質の確保と勝ちパターン施策の確立が必須とされてきた。一方で、IDに紐づいたデータ活用が前提となるため、多くのプロジェクトが頓挫してきた現実がある。「データはあるけど、どう使っていいか分からない」「CDPは入れたけど運用が定着しない」という声が現場から多く聞かれる。

そうした悩みの背景には、業務とデータの接続がなされていないという課題がある。同チームでは、まずクライアントと一緒に「どこにAIを活かす余地があるか」を見極めるアセスメントから始め、業務設計、データ基盤の構築、そしてAI活用まで一貫して支援する。それがAI-Readyの実装プロセスである。

AIは魔法の杖ではない。AIを活かすためには、それを支える「土台」の整備が欠かせない。データの質や更新頻度が整っていなければ、いくら高性能なAIを搭載しても、期待通りのアウトプットは得られない。また、活用したい業務自体が整理されておらず、属人化していると、AIに適切な役割を与えることすらできない状況に陥る。

生成AI時代がもたらすデータ活用の可能性

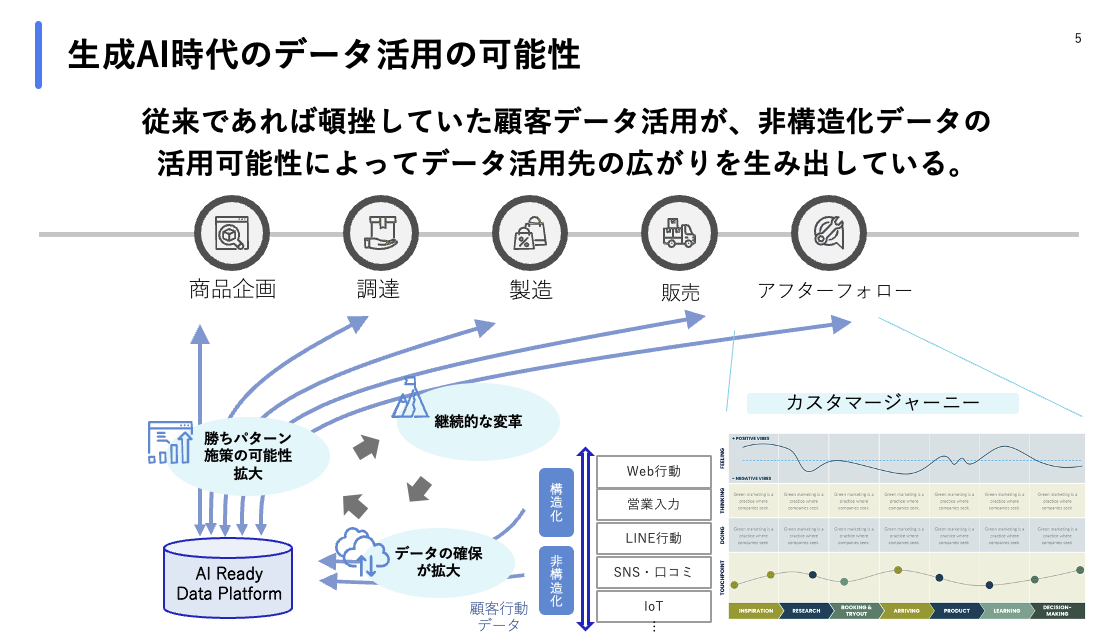

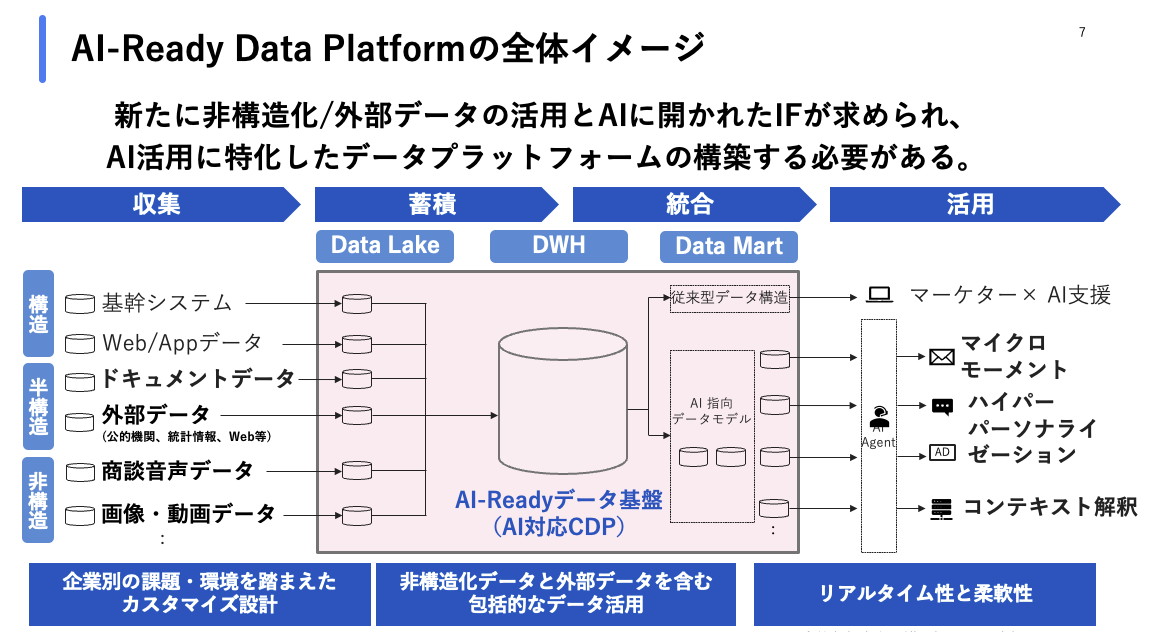

従来であれば頓挫していた顧客データ活用が、非構造化データの活用可能性によってデータ活用先の広がりを生み出している。これまで活用が困難だった商談音声データ、コールセンターの対応ログ、アンケートの自由記述欄、SNSやレビューのテキストデータなど、構造化されていないデータの中に、顧客の本音や重要な示唆が眠っていることが明らかになってきた。

生成AIの登場により、こうした非構造化データから価値を引き出すことが技術的に可能になった。過去のコールセンター対応の音声ログやアンケートの自由記述欄など、これまで埋もれていた非構造化データを棚卸しする中で、「顧客の本音」や「対応の質」を分析できる重要な資産であることが判明したケースもある。

技術的な観点から見ると、AIの性能を引き出すためには、従来の表形式で管理された「リレーショナルデータベース」だけでなく、意味の近さを数値で捉える「ベクトルデータベース」や、情報同士のつながりを可視化する「グラフデータベース」といった新しい構造への見直しが重要だ。DATA GEARチームでは、こうした生成AIと相性の良いデータ構造への再設計を通じて、AIがより自然に推論・応答できる環境づくりを支援している。

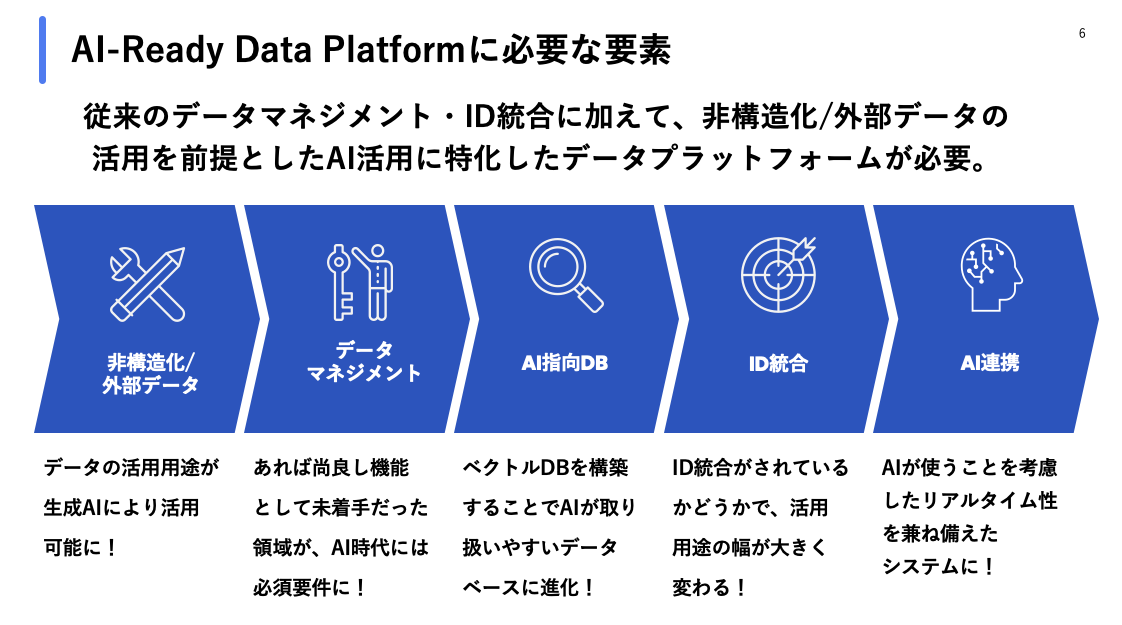

AI-Ready Data Platformの5つの要素

AI-Ready Data Platformを構築するためには、従来のデータマネジメント・ID統合に加えて、以下の5つの要素が必要となる。

第一に、非構造化/外部データの活用である。データの活用用途が生成AIにより飛躍的に拡大し、これまで見過ごされてきたデータから新たな価値を生み出すことが可能になった。

第二に、データマネジメントの徹底である。あれば尚良し機能として未着手だった領域が、AI時代には必須要件となっている。データの品質管理、更新頻度の最適化、データガバナンスの確立が求められる。

第三に、AI指向データベースの構築である。ベクトルDBを構築することで、AIが取り扱いやすいデータベースへと進化させる必要がある。従来の構造化データだけでなく、AIが理解しやすい形式でデータを整備することが重要だ。

第四に、ID統合の実現である。ID統合がされているかどうかで、活用用途の幅が大きく変わる。顧客の行動を統合的に把握し、一貫性のある体験を提供するための基盤となる。

第五に、AI連携を前提としたシステム設計である。AIが使うことを考慮したリアルタイム性を兼ね備えたシステムの構築が不可欠だ。

実践事例が示す可能性

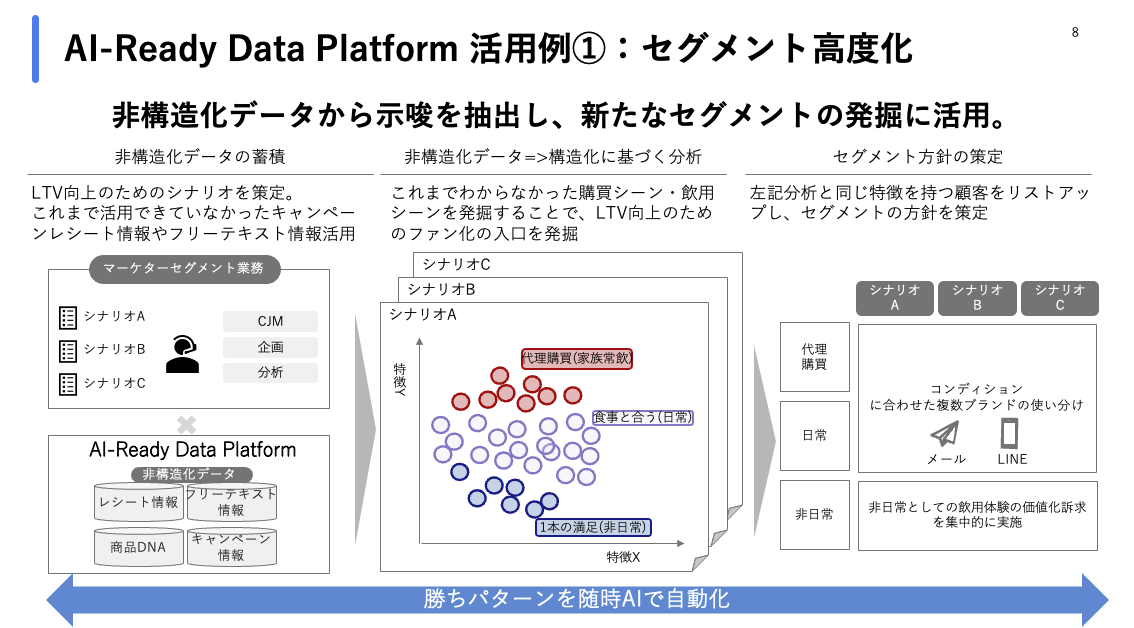

DATA GEAR for AI-Readyの実践事例は、その可能性を具体的に示している。

セグメント高度化の事例では、これまで活用できていなかったキャンペーンレシート情報やフリーテキスト情報を活用し、購買シーン・飲用シーンを発掘することで、LTV向上のためのファン化の入口を発掘している。

非構造化データから示唆を抽出し、「代理購買(家族常飲)」「食事と合う(日常)」「1本の満足(非日常)」といった新たなセグメントを発見し、それぞれに最適化されたコミュニケーション戦略を展開する。

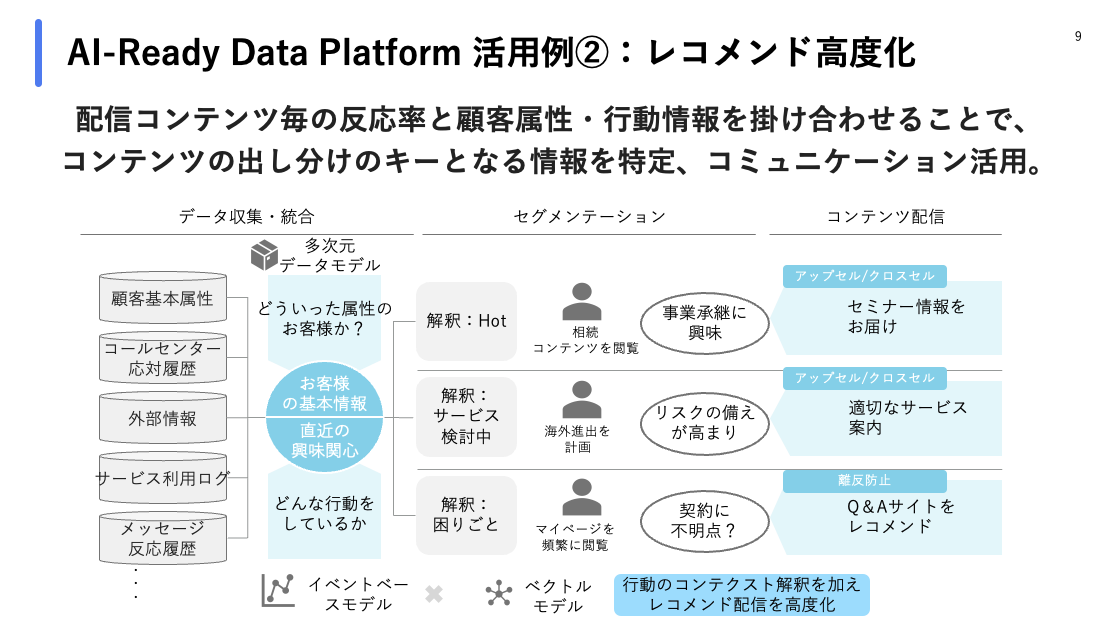

レコメンド高度化の事例では、配信コンテンツ毎の反応率と顧客属性・行動情報を掛け合わせることで、コンテンツの出し分けのキーとなる情報を特定している。顧客の行動コンテキストを解釈し、「海外進出を計画中」「サービス検討中」「事業承継に興味」といった状態を把握し、適切なタイミングで最適なコンテンツを配信する。

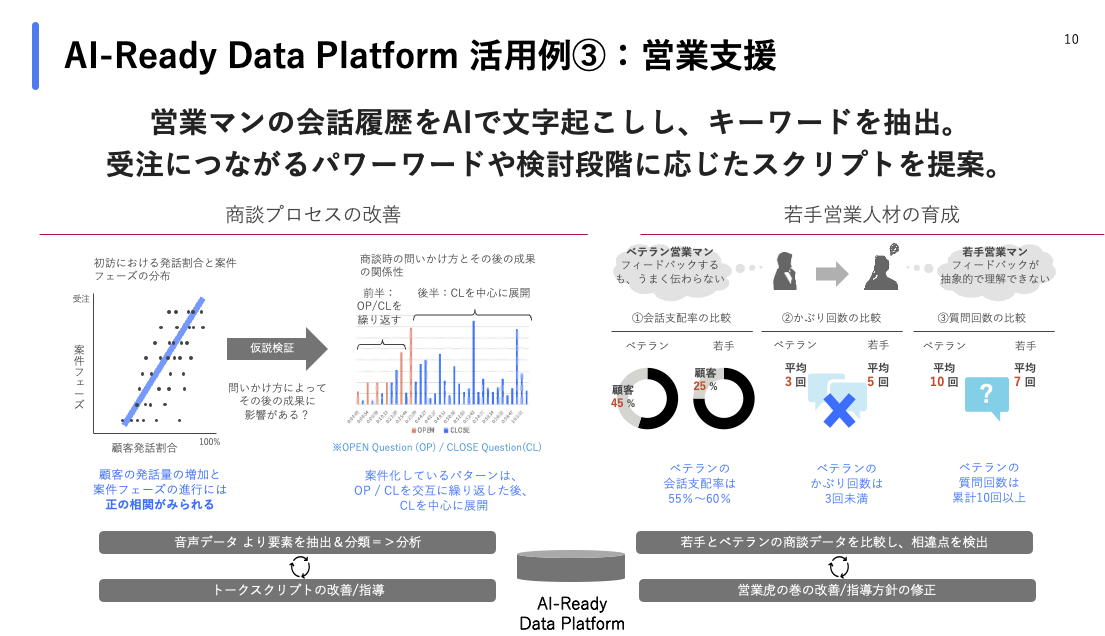

営業支援の事例では、営業マンの会話履歴をAIで文字起こしし、キーワードを抽出している。ベテラン営業マンと若手の商談データを比較分析し、受注につながるパワーワードや検討段階に応じたスクリプトを提案する。例えば、ベテランの会話支配率は55~60%、かぶり回数は3回未満、質問回数は累計10回以上といった具体的な指標を明らかにし、若手営業人材の育成に活用している。

アセスメントから実装までの一気通貫支援

DATA GEAR for AI-Readyの特長は、「現場が使いこなせる」ことを徹底している点にある。構想段階の理想論に留まることなく、現場の担当者が日々の業務の中で実際に活用し、PDCAを回せるレベルにまで落とし込むことを重視している。

AI-Readyでは、「PoC止まり」を防ぐための”仕組み化”が大事になる。最初から完璧な環境をつくるのではなく、小さく実装し、成果が出たら横展開する。この”スモールサクセスからの拡張”を支援することで、現場への定着と効果の可視化を両立させている。

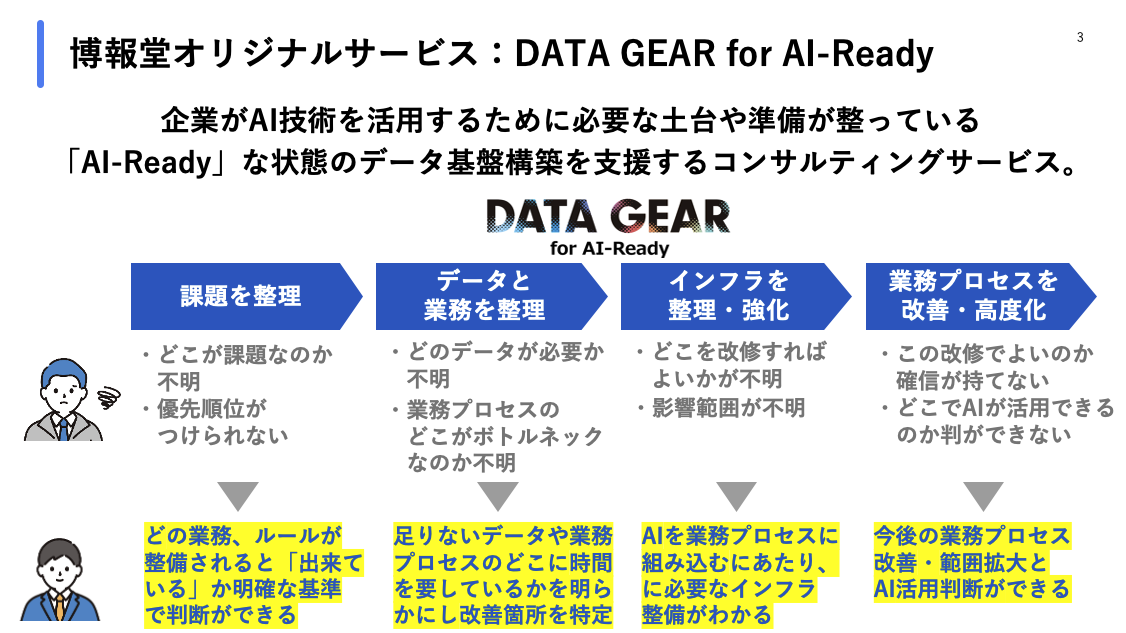

支援プロセスは4つのフェーズで構成される。まず「課題を整理」し、どこが課題なのか不明、優先順位がつけられないという状態から、明確な基準で判断できる状態へと導く。次に「データと業務を整理」し、足りないデータや業務プロセスのボトルネックを明らかにし、改善箇所を特定する。続いて「インフラを整理・強化」し、AI活用に必要なインフラ整備を実施する。最後に「業務プロセスを改善・高度化」し、今後の範囲拡大とAI活用判断ができる体制を構築する。

現場とシステムの橋渡しをするのが我々の役割だ。AIが活躍するには、入力データと業務の設計が整っている必要がある。逆にいえば、そこが整えばAIは非常に強力なパートナーになりえる。

AI-Readyが目指す未来

同チームは「AIを導入する」ことがゴールだとは思っていない。AIと人が協働しながら、生活者にとって本当に意味のある体験を生み出せる環境をつくることがゴールだ。そのためには、ツール導入だけでなく、業務設計や組織文化の変革も伴走して支援する必要がある。

営業支援の文脈では、商談音声データから学習して、若手営業にベテランの知見を継承するAIスクリプトをつくる、という活用も可能だ。そうした”AIによるナレッジの民主化”も、AI-Readyの先にある世界である。

今後、AI-Readyは「マーケティングだけの話」ではなくなっていくと考えている。人材育成、営業、商品開発など、あらゆる企業活動の前提として”AIを使える状態”が求められていく時代が来ている。

だからこそ、デジタルの”内側”だけでなく、”出口”まで見据えた支援をする。リアル店舗での体験、営業現場での提案精度、全社的な意思決定の質向上など、AIを通じて提供できる価値は無限にある。

DATA GEARの新たな挑戦

DATA GEARはもともと広告配信の最適化を支援することを主な目標にしていたが、昨年から人材も増えてより幅広い領域でクライアント支援ができる体制が整ってきた。今後さらにできることを増やして、クライアント課題に全方位的に対応できるチームになることを目指していきたいと考えている。

これまで、どちらかというとシステム領域でクライアントを支援してきた。今後はシステムのノウハウに加えて、より魅力的なアイデア、クリエイティブなアイデアによってマーケティング成果を生み出していけるチームを目指す。

デジタル領域で強みを発揮してきたのがこれまでのDATA GEARだった。その強みをこれからも伸ばしながら、一方でデジタル以外の領域でもクライアントに貢献できるチームを目指していく。例えば、データを活用してリアル店舗での新しい顧客体験を創出していく。あるいは、データを営業活動に活用して受注率を上げていく。

AI時代において、技術の導入だけでは不十分である。DATA GEAR for AI-Readyが示すのは、AIを真に活用するための組織変革の道筋である。データ、業務、組織を統合的に整備し、AIと人が協働できる環境を構築する――それこそが、これからの企業に求められる本質的な変革なのである。