AI超進化時代を勝ち抜くための「加速競争戦略」

AIの技術的進化は爆発的な速度で進んでいる。新規事業開発に時間をかけている間に次世代のAIが登場する現代において、企業が競争を勝ち抜くためには、どのような戦略が必要になのか。2025年9月、博報堂DYホールディングスのHuman-Centered AI Institute(以下、HCAI)の代表、森正弥が東京広告協会の法政委員会勉強会で「AI超進化時代」をテーマに行った講演内容を、レポート形式で紹介する。

AI技術の爆発的進化と課題

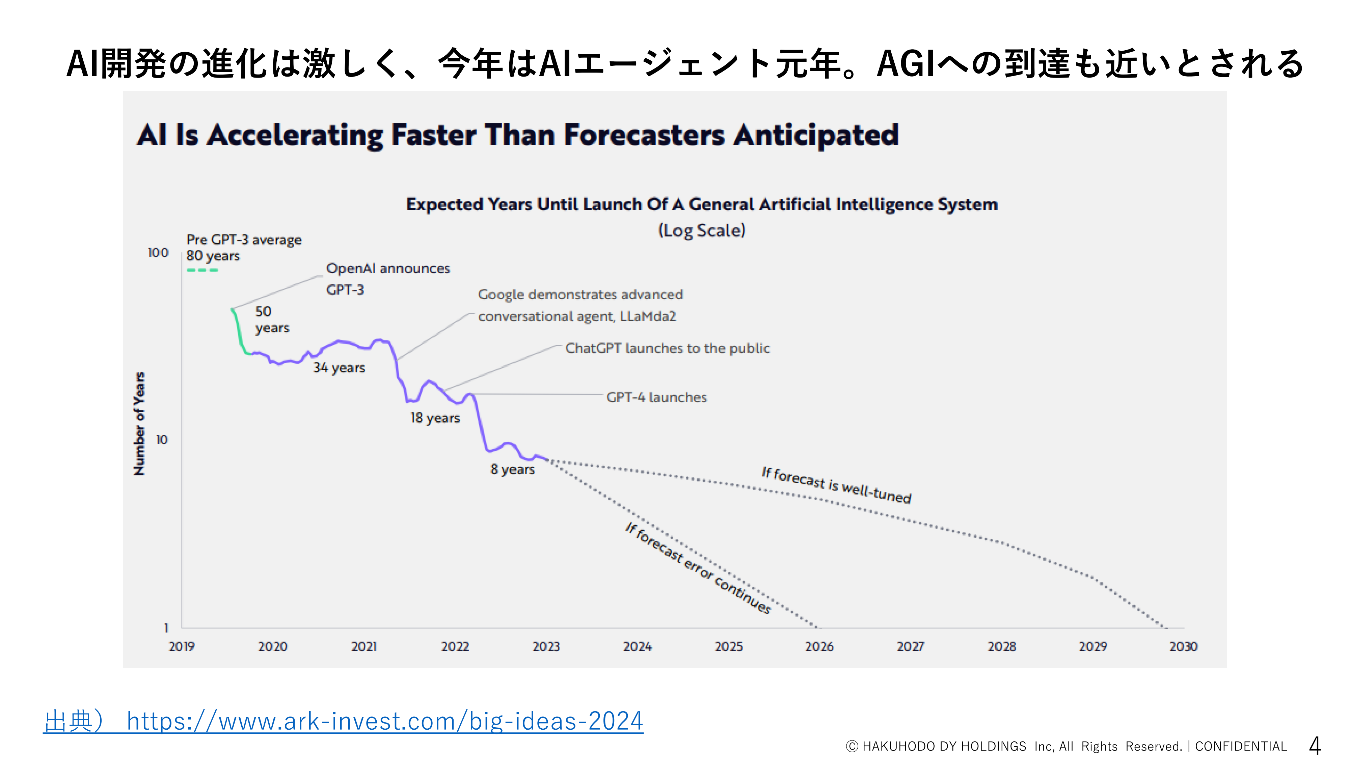

米国の投資会社であるARK Investment Managementでは、AI専門家に対して「あと何年でAGI(汎用人工知能)が実現できるか」を継続的に調査している。2019年の時点では専門家の意見の平均値は「AGIの実現までにはあと80年かかる」というものだったが、現在では大幅に短縮された。AI研究(深層学習研究)の第一人者として知られるジェフリー・ヒントンは「AGIの達成はあと5年から20年」と、ディープマインドの共同創業者であるシェーン・レッグは「あと3年」と予想している

一方で、AGIやシンギュラリティの実現には課題があるとする研究者も多い。

現在主流となっているAI技術は大規模言語モデル(LLM)をベースとしたものであるが、このアプローチには技術的なミッシングピースがあることが指摘されている。それが「世界モデル」だ。世界モデルとは、AIが世界をシミュレーションする技術を指す言葉であり、現実世界の構造や物理法則・因果関係を踏まえて将来の状態を予測する。分かりやすく言えば「AIに想像力を持たせる」ための技術である。

世界モデルを理解しやすくするために、具体的なイメージを紹介する。例えば、木の裏側に人が立っている状況を想定する。その人の影が動いたとき、人間であれば「木の裏側で人が歩いている」と想像できる。このように外部の観測情報をもとにその構造を学習し、内部で処理を行うための能力が世界モデルだ。

現状のAIは、あくまでインプットに対してアウトプットをどう出すかという処理を行っており、このような「影が動くということはその影を作り出している物体も動いている」という外部の観測情報を用いた処理は難しい。そのため、トップの人工知能の学術団体「AAAI」の調査では、AIの研究者の76%は、今のAI技術だとAGIはできないという意見を持っている話もある。

AI超進化時代に企業に求められる「加速競争戦略」

AGI達成に向けた課題はありつつも、足元のAI技術がすさまじい速度で進化しているのは事実だ。これにより、従来の常識が通用しない経営環境が生まれている。これまで「企画検討」「設計」「開発」とフェーズを分けながら行ってきた新規事業開発は、今では例えば3ヶ月かけて検討している間に次のAIが登場してしまうといった状況だ。加速する市場環境の変化においては、単に変化に追いつこうとするだけでは脱落してしまう。

このような「加速度的に変わり続ける市場環境を前提とした競争」を前提として、企業にはこの激しい世の中の動きに耐えられるための「加速競争戦略」が求められる。

加速競争戦略を考える上では「AIの進化によって変化し続ける市場環境に対し、単に追いつくだけでは企業は競争から脱落する」という認識が要になってくる。新しいAI技術を自社のサービスやプロダクトに組み込んだ翌月にはそれを上回る性能をもったAIサービスが無償で提供されてくる、という可能性がある。一方で、自社のシステム・プロダクトをアジャイルに改善し続けるだけでは競争には耐えられない。

加速する競争環境では「コンペティティブ・コンバージェンス」がポイントに

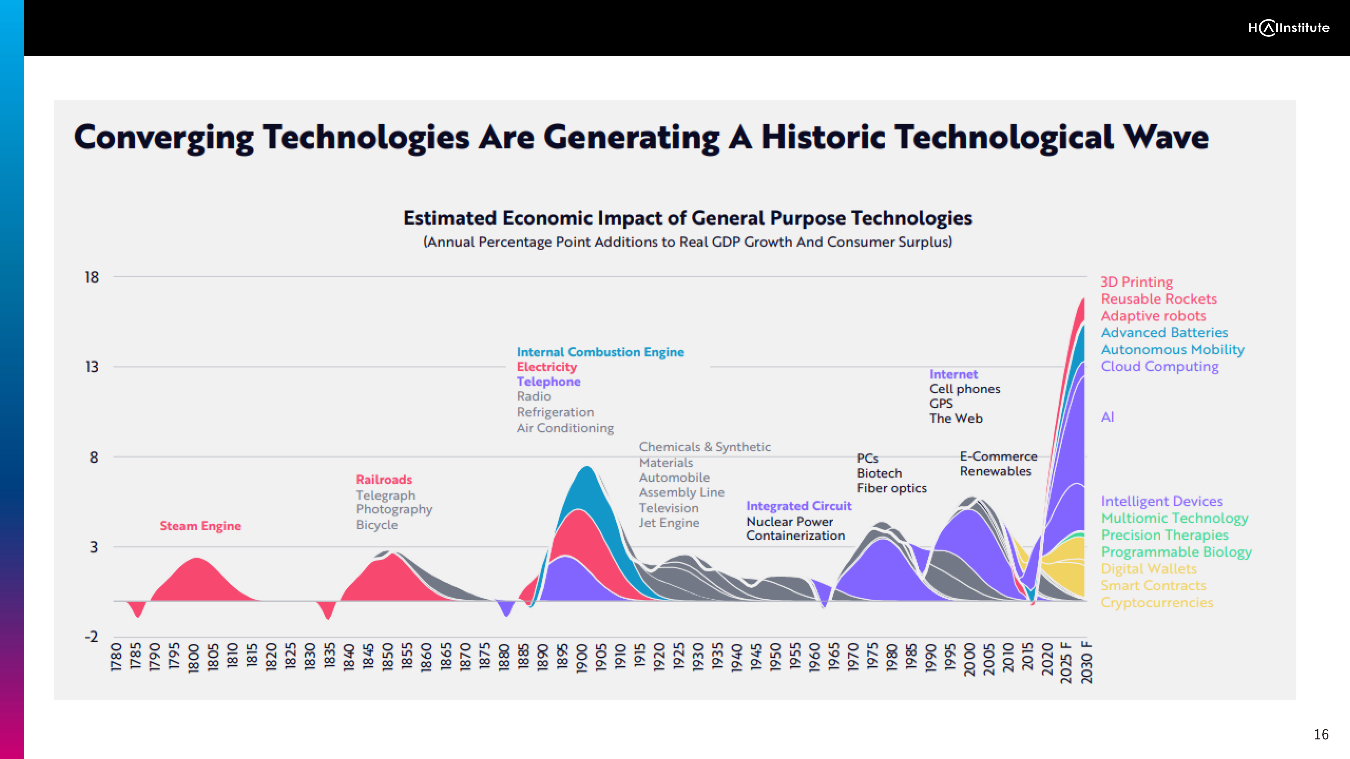

それでは、企業はどのようには加速する競争環境に立ち向かえばよいのだろうか。そのヒントとなるのが「これまでイノベーションはどのように生み出されてきたか」という歴史である。

下図は、過去のイノベーションの発生周期を可視化したものだ。この図が示すのは、「単一の技術は産業構造を大きく変えることはない」という事実である。イノベーションは「電気と電話」「インターネットと携帯電話」のように、ある技術と他の技術の組み合わせにより実現されてきた。

実はAIも同様だといえるだろう。例えば、自動運転技術はまるでAI技術のみで実現されたように感じられるかもしれないが、実態としてバッテリー技術の高度化・小型化やセンサー技術の進化・低価格化が重要なファクターとなっている。また、医療診断もMRIやCTの高精度化によりAIの有効性が増した領域だ。AIはあくまでも「触媒」であって、それ以外の技術との掛け合わせが鍵を握る。

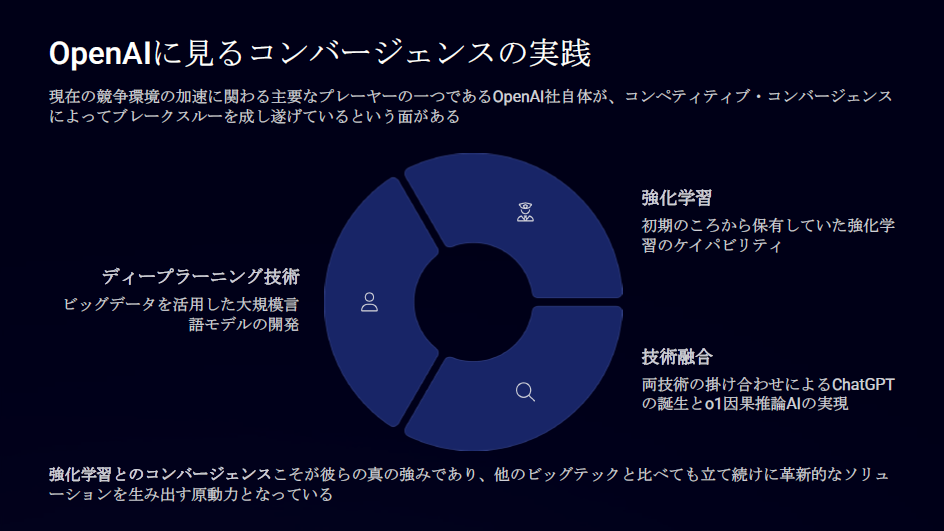

推論AIを生み出したOpenAIもまた、技術の掛け合わせによりイノベーションを成し遂げた例の一つだ。当初OpenAI自体は強化学習に強みを持っていた。しかし、OpenAIはピボットを行い、Transformer モデルの登場によって注目が高まった自然言語処理や他のディープラーニング技術に注力するようになる。ただし単に技術を追いかけたのではなく、この自然言語処理やディープラーニングに本来のOpenAIの強みであった強化学習と専門性を持った人間の知識を組み合わせてAIをトレーニングするという「RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)」という分野を構築し、結果としてChatGPTが生み出されたのだ。

これらの結果を踏まえると、複数の領域を融合させ圧倒的競争力を持つまでに育て上げる戦略、すなわち「コンペティティブ・コンバージェンス(競争優位を生み出す融合)」が必要だということわかる。ここでいうコンバージェンスとは、異なる技術や産業、知識領域などが融合し、新たな価値やイノベーションが生まれる現象を指す。

コンペティティブ・コンバージェンスにより、この爆発的な技術進化に適応していくことが加速競争戦略の要諦だと考えられる。

博報堂DYグループにおける「コンペティティブ・コンバージェンス」

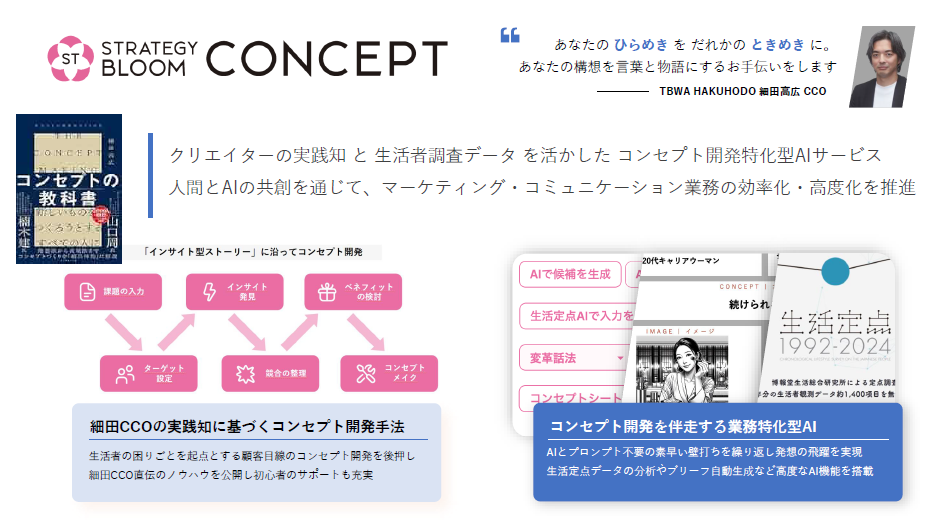

博報堂DYグループではグループが持つ「生活者発想とクリエイティビティ」という強みとAIを掛け合わせることで、コンペティティブ・コンバージェンスを実践していく仕組みづくりを進めている。例えば、博報堂DYグループの「TBWA\HAKUHODO」のコンセプトメイキングの手法を形式知化し、AIと組み合わせて誰もがコンセプトメイキングができるシステムを構築したCreativity Engine Bloom 「Strategy」の事例はこの一つだ。

一方で、このようなAIと人の組み合わせによるアプローチには注意点もある。近年、「AIを使うと組織のパフォーマンスが落ちる」という調査結果を示す論文 やレポート¹が見られるようになった。また、そのような人とAIの組み合わせによってパフォーマンスがどう変わるかという100件以上の調査研究を調べたメタ分析の研究 ²も出てきている。これら研究においては単にAIを活用するというアプローチだけでは知的労働の生産性や意思決定を伴うタスクでのパフォーマンスが下がるということが示されているが、例外も見えてきている。それはAIを使いこなせるということではなく、対象としているタスク(業務)に対する理解がある熟練者が人間側にいるケースである。つまり、「チームに熟練した社員がいる場合であれば、AIが加わることによってパフォーマンスが上がる」ということになる。業界や業務プロセス、顧客について精通した社員がいれば、チームでのAI活用は効果的ということである。

これもある意味では、業界・業務知識とAIの組み合わせによりパフォーマンスを高める「コンペティティブ・コンバージェンス」の一例といえるだろう。

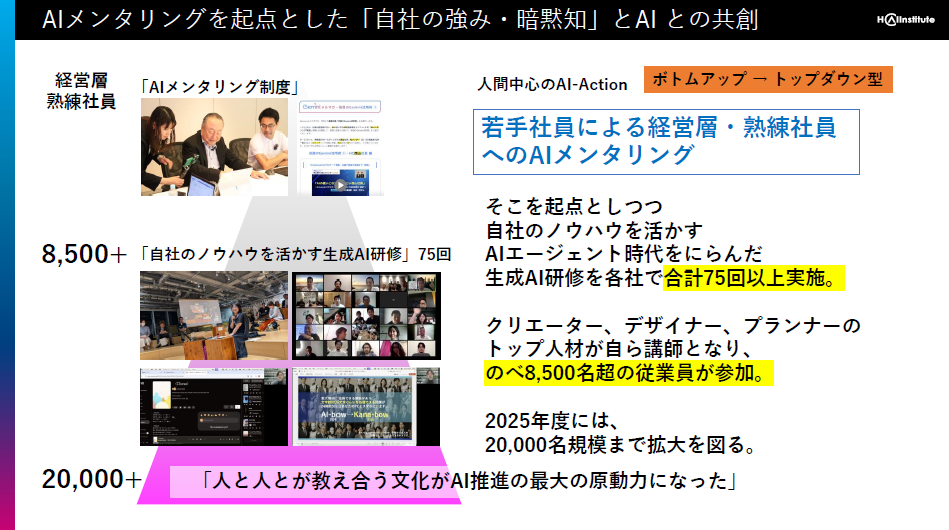

この結果も踏まえて、博報堂DYグループでは、熟練社員や経営層とAIの掛け合わせに関する取り組みを進めている。単に社員や経営層にAIを使わせるのではなく、「AIに精通した若手」と「業界や業務に精通した熟練社員・経営層」をペアとして、メンタリングを行う。

現在は主に経営層を対象として大規模に展開を進めており、役員が持っている知見やノウハウ、洞察とAIの組み合わせが進んでいるところだ。さらに、役員がAIを利用するようになると、社員に対する波及効果も大きい。現在、博報堂DYグループでは8,500人規模でAI人材の育成を進めているが、2025年度中に20,000人の規模まで積み上げていく予定だ。

「AI超進化時代」における加速する競争環境下においては、企業は「AIとは関係のない自社の強み」を認識し、それとAIを掛け合わせる戦略、つまり「加速競争戦略」が求められる。一例として博報堂DYグループの「AIと生活者発想・クリエイティビティ」の融合を取り上げたが、各社同様に自社の強みとAIの掛け合わせによる戦略が求められているといえるだろう。

¹ https://ai-frontiers.org/articles/how-ai-can-degrade-human-performance-in-high-stakes-settings

https://direct.mit.edu/rest/article/107/4/951/115633/Super-Mario-Meets-AI-Experimental-Effects-of

-

森 正弥博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、 Human-Centered AI Institute代表

森 正弥博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、 Human-Centered AI Institute代表1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、グローバルインターネット企業を経て、監査法人グループにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。

東北大学 特任教授、内閣府AI戦略専門調査会委員、日本ディープラーニング協会 顧問。

著訳書に、『ウェブ大変化 パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイト トーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。