博報堂の生成AIソリューシ

近年、生成AI技術の急速な発展により、マーケティング分野において消費者理解の深化や効率的な施策立案への期待が高まっている。そうした中、博報堂が2024年3月に発表した生成AIソリューションである「バーチャル生活者」。

単なるデータ分析に留まらず、生活者の本音や潜在的なニーズを深く理解するためのツールで、マーケティング戦略の立案、新たな事業やサービスの創出、さらにはリサーチの効率化などの活用を想定する。

本記事では、2025年3月に開催されたDX&AI Forum Online 2025における同社の登壇内容をもとに、バーチャル生活者の技術的特徴と活用可能性について考察する。同時に、その発展版として開発された「バーチャル販売員」についても触れ、AI技術を活用した顧客体験向上の取り組みについて整理する。

生活者発想を支援する新たなアプローチ

博報堂が長年にわたって培ってきた「生活者発想」というフィロソフィーは、世の中で暮らし、消費し、さまざまな側面を持つ人々を深く理解し、その視点に立ったコミュニケーションや仕組みを生み出すことを重視している。従来、このような生活者理解は主に定量・定性調査を通じて行われてきたが、調査手法には一定の限界も存在していた。

バーチャル生活者は、こうした課題に対する一つの解答として位置づけることができる。生成AIを活用することで、従来の調査では捉えきれなかった生活者の本音や潜在的なニーズを、より多角的に探索することを可能にしている。

バーチャル生活者の意義を考える上で重要になるのは「AIには忖度がない」という観点である。人と人との対話では、立場や関係性によって本音が引き出しにくい場面があるが、適切にデザインされたプロンプトを通じて生成AIと対話することで、より率直な視点からの洞察を得ることが期待できる。

バーチャル生活者の技術的構成要素

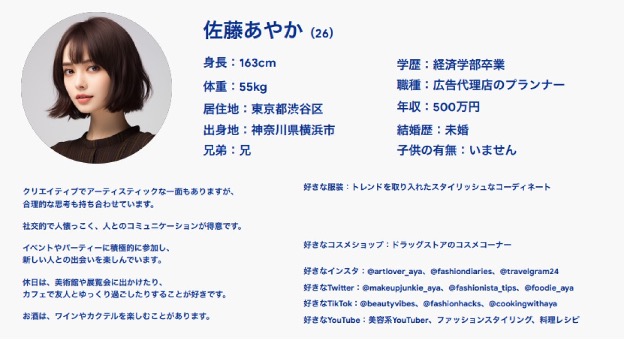

バーチャル生活者の開発においては、「生活者をつくる」と「生活者に聴く」という2つのアプローチが採用されている。まず前者では、インタビュー対象となる人物の詳細なペルソナを生成する段階がある。この際、マッチングアプリのプロフィール項目を参考にしたフレームワークが活用されており、限られた情報の中で個性を効果的に表現する工夫が施されている。

生成されるペルソナには、居住地や職業、年収といったデモグラフィック情報に加え、パーソナリティや価値観、SNSの利用傾向などの詳細な情報が含まれる。さらに、テキスト情報だけでなく、画像生成AIを用いてその人物のビジュアルを再現し、SNSの投稿内容やコメントのやり取りまでシミュレーションすることが可能である。

このようなアプローチにより、「まるで本当に存在しているアカウントをSNS上で追っている」ような解像度の高いデータを創出し、バーチャル生活者のリアルなライフスタイルを観察できる環境が整備されている。

生活者の日常をデータ化する試み

バーチャル生活者の活用例として興味深いのは、対象人物の24時間の行動パターンをシミュレーションする機能である。何時にどこで誰と過ごし、どのような気持ちになったのか、その中で特定の商品やサービスがどのように関わったのかといった一日の細かい流れを追跡し、カスタマージャーニーとして可視化することができる。

この機能は、従来のマーケティングリサーチでは把握が困難だった、消費者の日常生活における商品やブランドとの接点を詳細に分析することを可能にしている。

信頼性向上のためのデータ補完

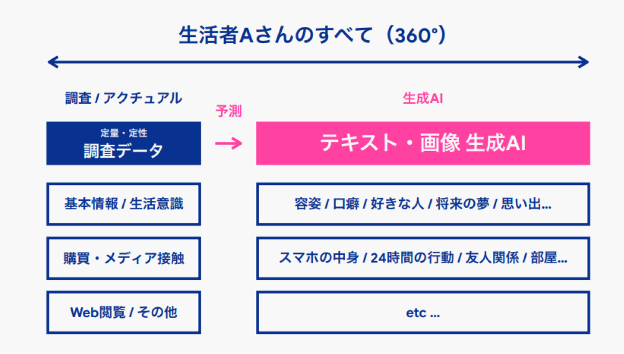

生成AIのみを用いたアプローチでは、生成された情報の信頼性を証明することが課題となる場合がある。この点について、博報堂では「確からしさ・もっともらしさ」を補完するために、実際の調査データを活用するアプローチも併用している。

定量・定性の調査データは実際の生活者から収集されたリアルな情報として信頼性を有している一方で、生活者のごく一部分の情報に過ぎないという限界もある。そこで、既存の調査データを生成AIに取り込むことで、データでは見えていなかった生活者の側面を補完し、より実態に即したインサイトを得るアプローチが採用されている。

4つの主要ユースケース

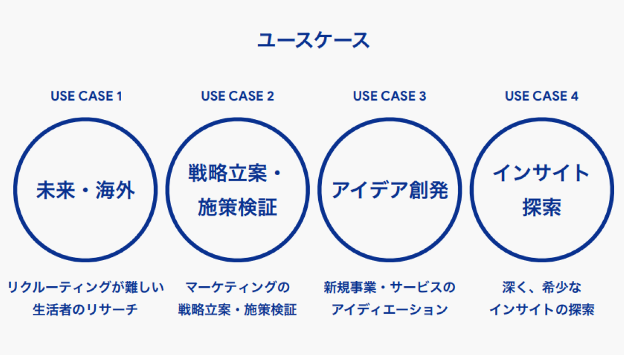

バーチャル生活者の活用事例は、大きく4つのカテゴリーに分類される。

第一に、未来や海外の消費者を想定した活用である。2035年の生活者を対象とした新しいニーズの探索や、海外市場における消費者行動の分析など、実際の調査が困難な領域での活用が考えられる。

第二に、マーケティング戦略立案や施策検証への応用である。CMやプロモーション企画をバーチャル生活者に提示し、フィードバックを得ることで、ターゲット層の反応に基づいた効果的な戦略設計が可能となる。

第三に、アイデア創発への活用である。多様な属性を持つバーチャル生活者との対話を通じたブレインストーミングにより、従来気づかなかった発見や洞察を得る手法として利用されている。

第四に、センシティブなトピックにおけるインサイト探索である。健康問題やメンタルヘルスなど、直接的な質問が困難な領域において、バーチャル生活者との対話を通じてデリケートなインサイトを探る用途が考えられる。

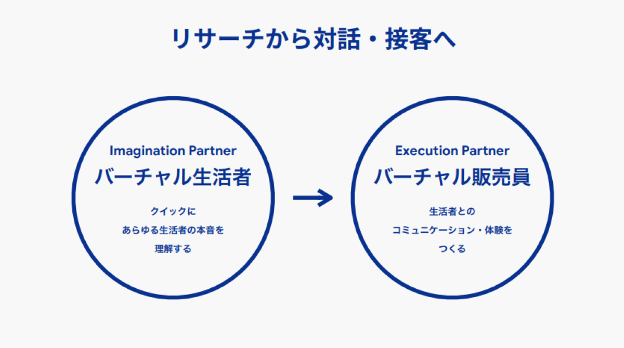

バーチャル販売員への展開

バーチャル生活者の技術的知見を基盤として、博報堂では「バーチャル販売員」というサービスプロトタイプも開発している。これは、生成AIを接客・対話といった顧客とのコミュニケーションに活用し、より良い顧客体験の実現を目指すものである。

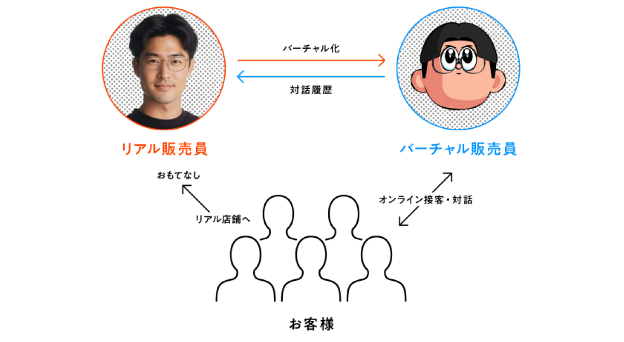

従来の対話・接客AIサービスでは、汎用的かつ限られたタイプのアバターとの対話が一般的であったが、バーチャル販売員では、リアル販売員の多様な人格や特徴を反映した数百、数千タイプのバーチャル販売員を作成することが可能となっている。これにより、顧客のニーズや相性を踏まえた最適な人格のバーチャル販売員による対話・接客を実現している。

ハイブリッドな顧客体験の創出

バーチャル販売員の特徴的な点は、リアルとバーチャルを融合した「ハイブリッドな顧客体験」を重視していることである。すべてをバーチャル化するのではなく、リアル販売員が休んでいる時間にバーチャル販売員が稼働し、その対話内容をリアル販売員と連携する仕組みが構想されている。

具体的には、オンライン上でバーチャル販売員が接客・対話を行った後にリアル店舗へ誘導し、オンラインでの対話履歴をリアル販売員へ連携することで、顧客ニーズを理解した上でのおもてなしを実現することが期待されている。

カーディーラーのスタッフや美容部員、コールセンターの担当者など、さまざまな領域での活用が想定されており、例えば全国でトップのセールス実績を持つ保険販売員のナレッジやトークスクリプトを学習させたバーチャル販売員の作成も可能である。

バーチャル生活者が構成する「社会」の創出

バーチャル販売員の開発においては、博報堂のクリエイティブディレクター、クリエイティブテクノロジスト、UXデザイナー、アートディレクターなど多様な専門家が参画し、外部パートナーとの協業により独自のRAG(検索拡張生成)システムが構築されている。このシステムにより、理想的な対話シナリオや回答を導き出し、より精度の高い会話を実現している。

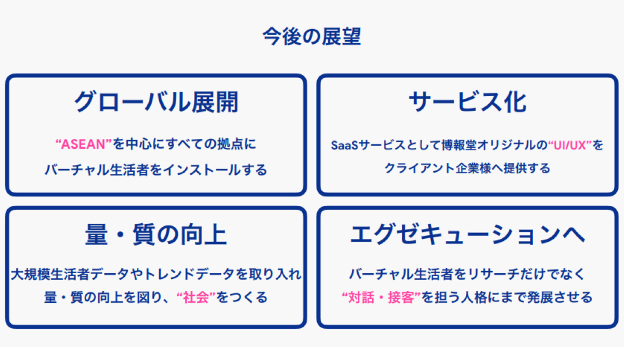

今後の展望として、グローバル展開の加速、大規模データの活用による定量的分析の実現、バーチャル生活者が構成する「社会」の創出などが挙げられている。特に、大量のバーチャル生活者による自律的なコミュニティ形成により、新商品のバイラル拡散シミュレーションや大規模調査の代替可能性も近い将来考えられるだろう。