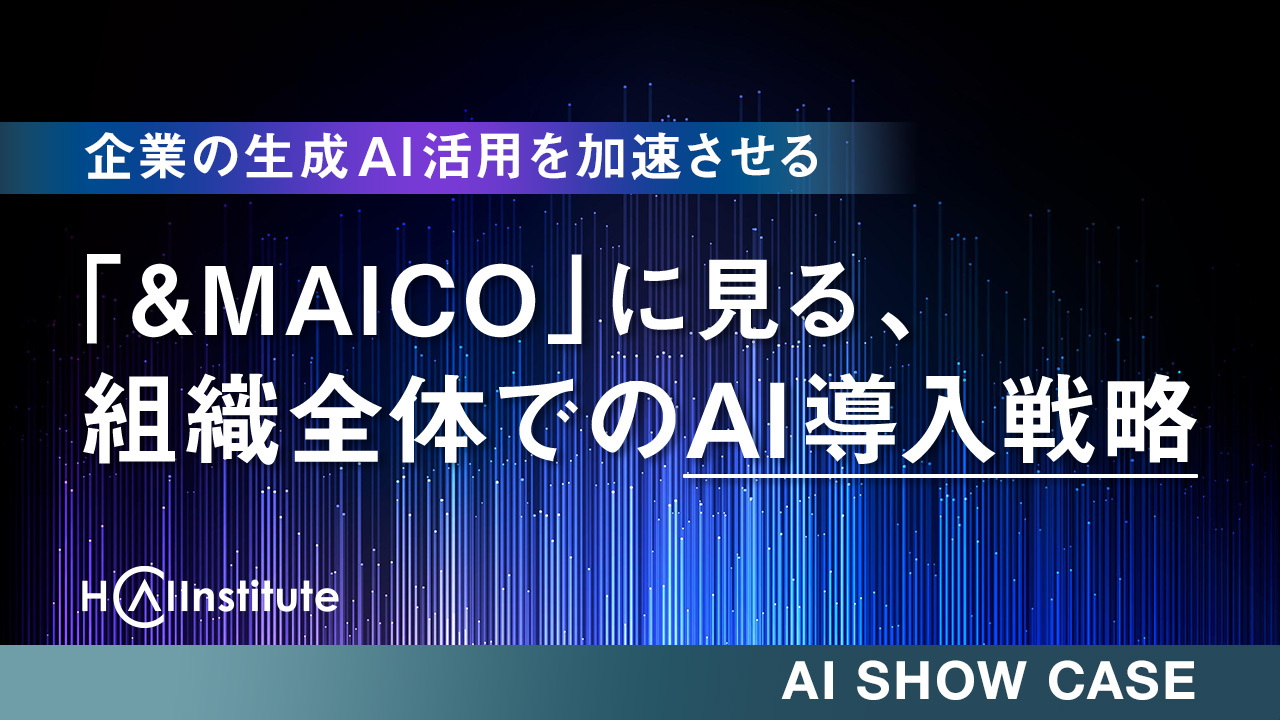

企業の生成AI活用を加速させる「&MAICO」に見る、

「生成AIを導入したいけれど、使い方がわからない」「何ができるのかわからない」「自社の業務に使えるのかわからない」——こうした声は、今や多くの企業で聞かれるようになった。マーケティングやクリエイティブの現場でも、生成AIの可能性への期待は高まる一方で、実際の活用となると思うように進まないケースが少なくない。

近年、AIの利用は徐々に増えているものの、活用して恩恵を受けている企業はまだ少ない。その背景には、属人的な利用に留まってしまうこと、業務プロセスの中でうまく使えないこと、AIリテラシーの格差といった課題が存在している。

そうした現状を踏まえ、ソウルドアウトグループのDX推進企業として設立され、博報堂DYグループの一員であるアンドデジタル株式会社が2024年12月に提供開始した生成AIプラットフォーム「&MAICO(アンドマイコ)」は、日本全国の中堅・中小企業が生成AIを企業内で浸透させることを目的とした注目すべきソリューションだ。同社の取り組みから、企業のAI活用における新たな可能性を探ってみたい。

現場の実体験から生まれた「誰でも使える」という発想

&MAICOの開発には、ソウルドアウトグループ全社で生成AIを活用する中で直面した課題が反映されている。属人的な利用による生成AIは、プロンプト(動作を促す指示)の作成が想像以上に難しく、結果として一部の人だけが使いこなせる状況に陥ってしまった。

この経験から生まれたのが「AIにアレルギーがある方でも簡単に使えるよう設計する」という発想だった。検索窓に「何をしたいか」を入力したり、簡単な情報を入力するだけで、業務に必要な情報が取得できる——そんな理想的な使い勝手を実現したのが&MAICOである。

実際の操作は極めてシンプルだ。検索窓に「やりたいこと」を入力し、適切なプロンプトを選び、必要な情報を入力するだけで、生成AIの効果をすぐに体感できる。このアプローチにより、プロンプトの作成・共有・評価が簡単に行えるため、ノウハウが特定の人に偏ることを防ぎ、全社的なナレッジ共有が実現する。

現場の知恵を組織の資産に変える3つの仕組み

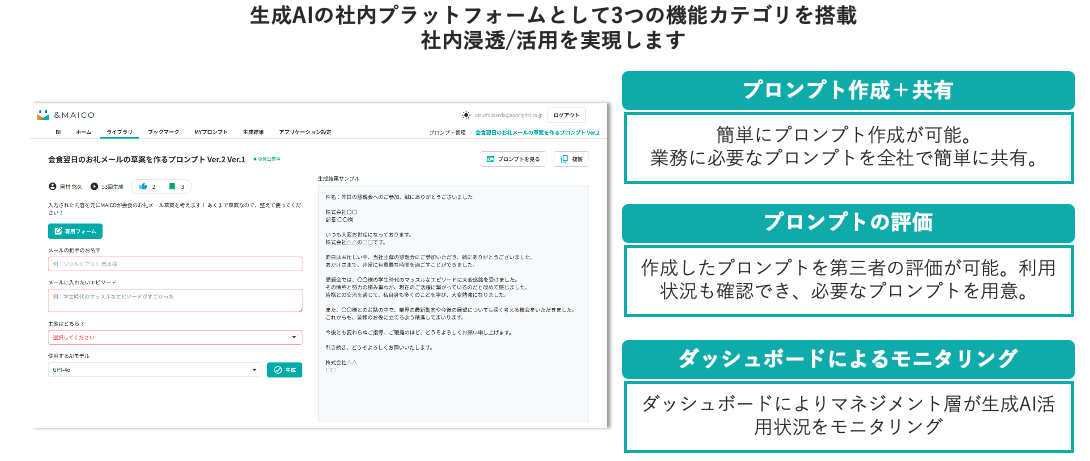

&MAICOが生成AIの社内プラットフォームとして機能するのは、3つの機能カテゴリが搭載されているからだ。

「プロンプト作成+共有」の仕組みでは、業務に必要なプロンプトを簡単に作成し、全社で共有できる。興味深いのは、自分が作成したプロンプトだけでなく、他者のプロンプトも誰でも簡単に実行できる点だ。これにより、社内でのノウハウ展開と生成AI活用が自然に促進される。

「プロンプトの評価」機能では、作成されたプロンプトを第三者が評価し、利用状況も把握できる。プロンプトの”生成回数”を見れば、どれが実際に使われているかが一目瞭然だし、プロンプトごとの評価(イイね/ブックマーク)によって作成者の貢献度も可視化される。これは、組織内での健全な競争とモチベーション向上を促す仕組みと言えるだろう。

「ダッシュボードによるモニタリング」では、生成AIの全社的な利用状況から組織・個人ごとの活用データまで、詳細な分析が可能となる。高評価のプロンプトや活用トレンドを定量的に把握し、組織全体での生成AI定着をデータドリブンで推進できる。

業務の流れを妨げない、溶け込む設計

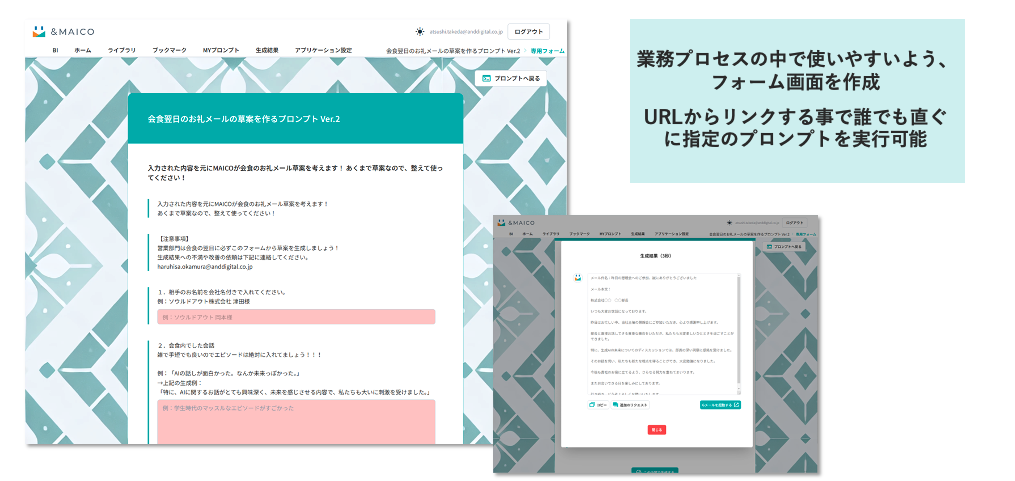

生成AIツールの多くが抱える課題の一つは、既存の業務プロセスとの断絶だ。&MAICOは、この問題をフォーム機能で解決している。誰でも使いやすいフォーム形式でプロンプトを実行でき、URLからのリンク機能により、業務フローの中に自然にAI活用を組み込める。

下記画像の活用例として紹介している「初回商談中に仮提案書を作成するプロンプト」は、この考え方を表している。

営業担当者は商談の流れの中で、顧客から聞いた情報をフォームに入力するだけで、その場で具体的な提案書の骨子を作成できる。これは単なる効率化を超えて、営業プロセスそのものを見直すこともできる。

こうした活用は、マーケティングやクリエイティブの現場でも活躍するだろう。例えば、クライアントとの打ち合わせ中にキャンペーン案を即座に生成したり、ブレインストーミングの最中にアイデアの肉付けを行ったりと、日常業務のプロセスの中にAIが自然に溶け込んでいく姿が想像できる。

コストとセキュリティの現実的な解決策

企業でのAI活用を阻む要因として、コストとセキュリティの問題は避けて通れない。

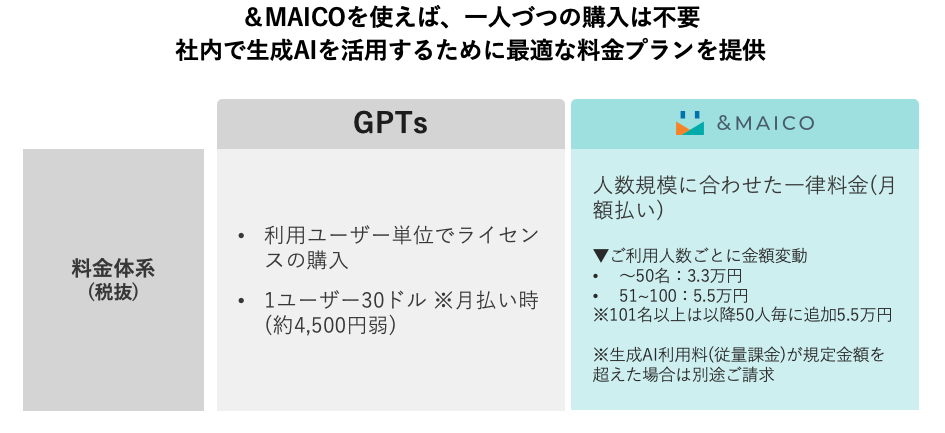

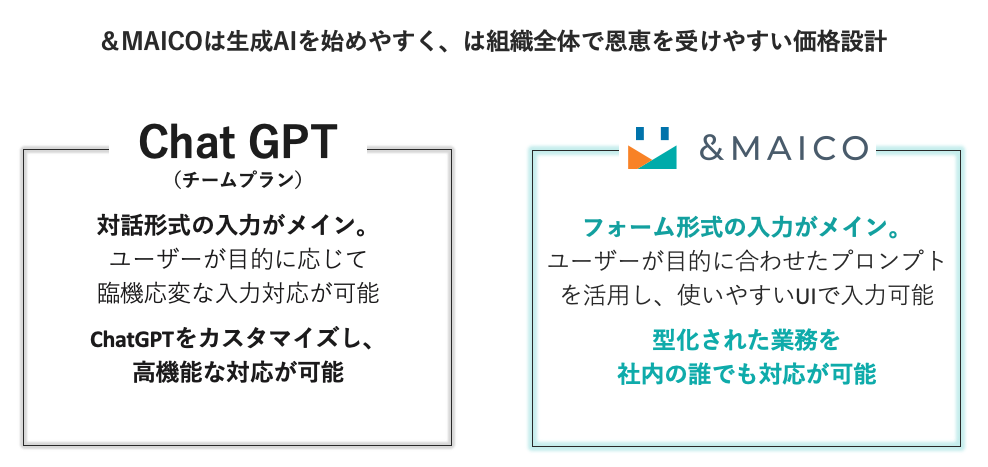

コスト面では、従来の「利用ユーザー×アカウント費用」モデルではなく、人数規模に合わせた一律料金制を採用している。ChatGPTのチームプランが1ユーザー30ドル(月払い時)であるのに対し、&MAICOでは50名までなら月額3.3万円、51~100名でも5.5万円という料金設定だ。大人数でもコストを気にせず利用できるこの仕組みは、組織全体での導入を現実的なものにしている。

セキュリティ面では、API経由での利用により、生成されたデータが外部に漏洩することを防ぎ、シャドーAIの問題も解決している。Google Cloudのセキュリティ基盤上に構築された多層的なセキュリティ対策により、企業レベルでの安全な運用を実現している。

手厚いサポートで確実な組織変革を実現

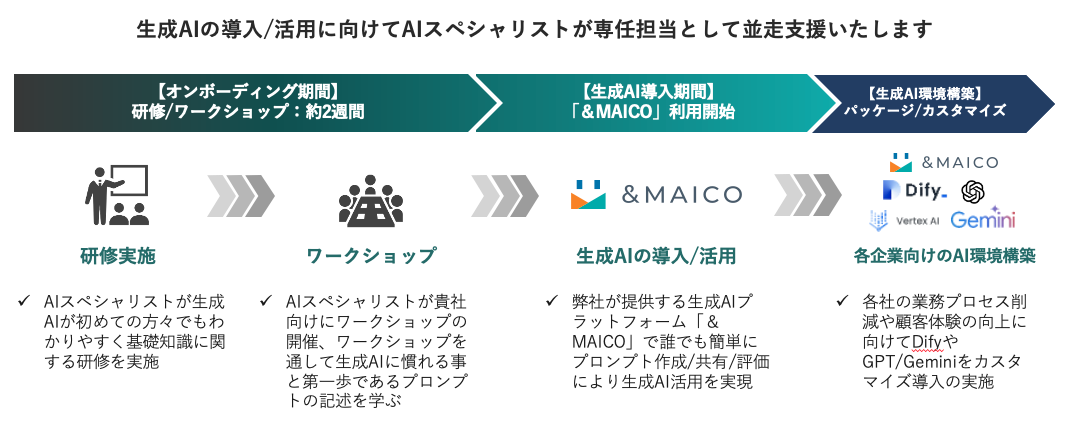

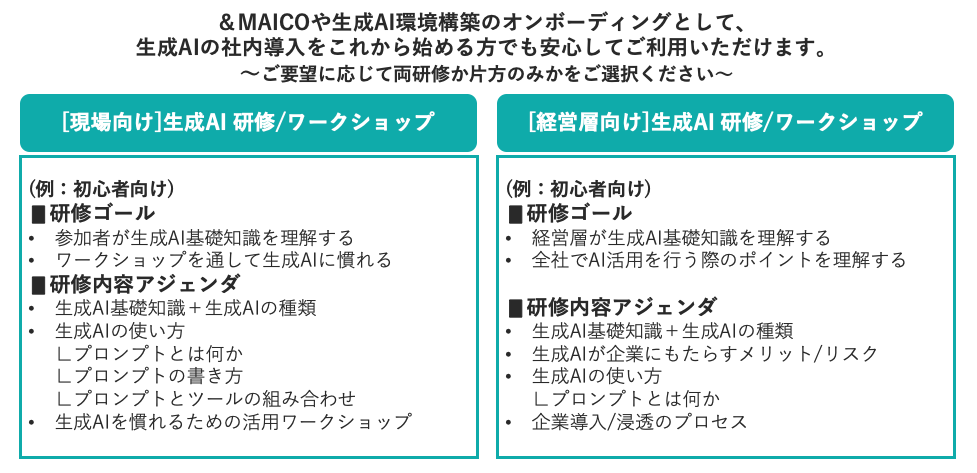

&MAICOが単なるツール提供にとどまらないのは、包括的なオンボーディング支援を併せて提供している点だ。生成AI研修やワークショップを通じて、組織全体での確実な定着を図っている。

研修プログラムは現場向けと経営層向けに分かれており、それぞれのニーズに応じた内容となっている。現場向けでは、参加者が生成AI基礎知識を理解し、ワークショップを通して実際に生成AIに慣れることを重視している。一方、経営層向けでは、全社でAI活用を行う際のポイントや企業導入・浸透のプロセスに焦点を当てている。

こうしたサポート体制により、「これから&MAICOを活用する人も安心して活用できる」環境を整備し、専任担当による伴走支援を提供している。

ChatGPTを超える組織特化の設計思想

&MAICOとChatGPTを比較すると、組織での活用に特化した設計思想の違いが浮き彫りになる。ChatGPTが対話形式の入力をメインとし、ユーザーの臨機応変な対応能力に依存するのに対し、&MAICOはフォーム形式により「型化された業務を社内の誰でも対応可能」にしている。

機能面での差も明確だ。ChatGPTにはプロンプト共有機能がないが、&MAICOではプロンプトの共有や複製、共同編集機能まで提供している。また、モニタリング機能についても、ChatGPTが提供していない詳細なダッシュボードを&MAICOでは標準装備している。

マーケティング・クリエイティブ領域での可能性

博報堂DYグループが長年培ってきた「生活者発想」の視点から見ると、生成AIの活用を一部の専門家の領域から、組織全体の日常業務に民主化する取り組みは、まさに「使う人の立場に立った」発想と言えるだろう。

マーケティングやクリエイティブの現場では、アイデアの発想から企画書の作成、プレゼンテーションの準備まで、様々な場面でAIの支援が期待される。&MAICOのようなプラットフォームが普及することで、こうした創造的な業務にAIが自然に溶け込み、人間の創造性をより高次元で発揮できる環境が整うかもしれない。