AI時代の人材像を考える視

ある企業のエグゼクティブから「AI時代の人材像を考える視点を提供してくれないか」というリクエストを受け、数年に渡って考察と議論を重ねた。本稿は、進化が著しいAI技術の進展がもたらす社会環境の変化を背景に、これからの人やリーダーに求められるスキルとは何かを考察したものである。博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、Human-Centered AI Institute代表の森 正弥が、100社以上の企業エグゼクティブとの対話を通じて導き出した、インナー(内面)、アウター(外面)、トランスセンデント(超越的)という三領域能力モデルを紹介する。

<著者プロフィール>

博報堂DYホールディングス執行役員Chief AI Officer、

Human-Centered AI Institute代表

森 正弥

1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。内閣府AI戦略専門調査会委員、経産省GENIAC-PRIZE審査員、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity(クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー。著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。

従来の人材育成の課題

従来、企業における人材育成において伸ばすスキルについて考える際、ハードスキルとソフトスキルという二分類が広く利用されてきた。現代は、GPT-o3やGemini 2.5 proのような推論機構を組み込んだ大規模言語モデルが、人々の働き方や思考様式、生産活動や創作活動にまで変革を促している。これまでの常識や既存の枠組みが次々と見直される中で、新たな価値観と柔軟な対応力を求められるようになっている。

企業においても、近年のDX進捗の成果もあって、テクノロジーのビジネスへの適用が順調に拡がっている。ITリテラシーやAIリテラシーはもはや専門職に限られたスキルではなく、すべてのビジネスパーソンにとって基礎的な教養になりつつある。

しかし今後、AIが自律的に振る舞うエージェントとして機能し、さまざまなシステムと連携しながら情報を収集・判断・実行していく社会においては、個別にスキルを列挙する方法では開発コストが高く、統合性や持続可能性にも限界が生じる。そこで必要とされるのが、より俯瞰的で統合的な人材モデルである。

三領域能力モデルの登場とその意義

その要請に応えるかたちで、100社以上の企業エグゼクティブとの対話を通じて導き出されたのが「三領域能力モデル」である。このモデルは今後のAI時代の人材育成の基盤となりうる概念である。

以前、ある大手企業のエグゼクティブに「AI時代はどういうスキルがあれば生き抜けるか?」と聞かれた際、筆者は一つの例として「会食する力」を挙げた。これは、会食という場における、相手との深い対話を通じて相手のアスピレーション(願望・大志)を引き出し、そこから次なるビジネスの可能性を見出し、次の行動へと結びつける一連のプロセスを指す。仮に将来AGI(汎用人工知能)が実現したとしても、人間関係の機微を読み取り、信頼を構築し、暗黙知を共有しながら共に歩むというプロセスを代替することは難しいと考えられる。

これを一つのヒントとしてより俯瞰的な視座に立って、次世代の人材育成を議論することができる論点を提示してみようと思う。AI技術の加速度的な進展は、企業の戦略のみならず、個々人のキャリア戦略にも影響を与える。

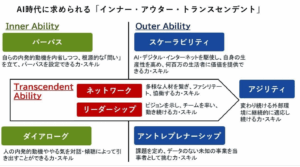

三領域能力モデルの基本構成

人材育成の観点から整理すると、AI時代に活躍する人材の能力は「インナー(内面)」「アウター(外面)」「トランスセンデント(超越的)」という三つの領域で示すことができる。アウターアビリティは外部環境に働きかける実践的スキル群であり、インナーアビリティは行動の起点となる内発的動機の領域である。トランスセンデントアビリティは、この二つを統合し、より高次の成果へと昇華させる能力を指す。

三領域の基本要素

三領域能力モデルは、各領域に複数の要素を「基本単位」として定義する。

アウターアビリティ(外面の力)

スケーラビリティ(拡張性)は、AIやデジタル技術を駆使することで、高い生産性を獲得し、自らのアウトプットを広範囲に届ける能力を指す。現代では、テクノロジーを活用することで、誰もが何百万人というユーザーに価値を届けることが可能になっている。

アントレプレナーシップ(起業家精神)は、過去の事例がない、データも存在しない、AIも学習していない未知の課題や未開拓の領域に挑み、新しい事業やサービスを構想・実行する能力である。端的にいえば、AIも知らないテーマを切り開く力といえる。

アジリティ(俊敏性・適応力)は、AI技術が日進月歩で進化する環境において、変容を察知し、学びを素早く実践に移し、成果をつみあげていく一連の適応力を意味する。

インナーアビリティ(内面の力)

パーパス(目的意識)は、「何をやるのか」「なぜそれを自分がやるのか」「なぜ今なのか」という核となる問いに対する明確な答えを持つ力であり、内発的動機を軸に据える行動原理である。AIは既存の情報や過去の成功事例をもとに最適解を導くことができるが、起点となるパーパスやアスピレーションはない。まず最初の第一歩である大きな理由や想いは人の内側にこそある。

ダイアローグ(対話)は、自らの内発的動機やパーパスを深めるだけでなく、他者のパーパスを見つける手助けをし、共に意味を創造していく力を指す。ここでいう対話とは、志向性・可能性となりうる他者のアスピレーションや潜在的な価値観と共振し、交流するプロセスを意味する。冒頭であげた会食もその一つである。

トランスセンデントアビリティ(超越的な力)

ネットワーキングは、多様な人材やリソースをつなぎ、コラボレーションを実現する能力である。一面的な人脈の広さではなく、「誰と、なぜ、どのように協働するか」という構造的かつ目的志向型のファシリテーション力とも呼べる、より能動的な実践を指す。

リーダーシップは、パーパスに根ざした目標を明示し、集まった人々・チームとともに前へ進み、実現を果たしていく包括的な推進力を意味する。リーダーシップのあり方は多様化しており、「コーチ」「サーバント」「カタリスト(触媒)」といった新たな役割ももちつつある。

サン=テグジュペリの言葉に、「あなたが船を造りたいのであれば、木材を集め、ボードを切って、仕事を振り分けることから始めてはいけない。代わりに、人の心の中に広大で無限の海への切望を目覚めさせなさい」というものがある。リーダーシップとはこのような価値観の体現である。

すべての人材がこれら全要素を備えているわけではないが、重要なのは、各自が実行時に自らの状況に応じて、利用可能な能力を動的に組み合わせできるという点である。

ワークフローの具体例

三領域能力モデルを活用した実際のワークフローを考えてみよう。新規事業を立ち上げる場合、まず「パーパス」を明確にし、「ダイアローグ」を通じて共感する仲間を見つけ、ビジョンを共有する。その上で、「アントレプレナーシップ」により未知の領域に挑み、「スケーラビリティ」を活用してテクノロジーで価値を広く届ける。同時に「アジリティ」により市場の変化に柔軟に対応する。これらを「ネットワーキング」で多様な協力者とつなぎ、「リーダーシップ」でチーム全体を推進していく。

もし個別のスキルだけを重視する設計とした場合、それは断片的な能力開発にとどまる。三領域能力モデルの枠組みにおいて各要素を統合的に配置することで、それらは標準化された形で機能し、他の組織や個人の人材育成にも応用可能になる。

三領域能力モデルの拡張性

人材育成担当者は各要素の詳細な内容をすべて把握している必要はなく、三領域能力モデルの枠組みに沿っていることが分かれば育成計画を立案可能である。また、ある領域の能力開発が、別の領域の能力開発を促進することも可能である。

このように、三領域能力モデルの枠組みは拡張性と再利用性に優れている。結果として、適応性(adaptability)、持続可能性(sustainability)、創造性(creativity)といった、人材育成において望ましい特性を備えることができる。

普及状況と今後の展開

トランスセンデントアビリティは、内なる意志と外部の実践とを橋渡し、成果へと昇華させる力として、極めて重要な位置づけを担っている。テクノロジーによって外部スキルが補完・代替も進む今日だからこそ、「人と人」「意志と行動」「個と集団」を統合する能力こそが、人間のありようを再定義する方向性になるのではないだろうか。

今後の大きな進展として注目されているのが、「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」という概念との統合である。オランダの哲学者ヨハン・ホイジンガが提唱したこの概念によれば、人間は「ホモ・サピエンス(賢い・考える人)」にとどまらず、「遊びを通じて意味を創造する存在」でもある。遊びとは、既存の枠組みや正解に縛られず、自由に問い、試し、創り出す営みである。そうしたクリエイティブな試行錯誤を通し、自分にとってのパーパスを見つけ出すという道もまた、十分に考えられる。

まとめ

三領域能力モデルは単なるスキルリストにとどまらない。その先には、多様な人材が自律的に連携し、社会の多様なシステムと接続しながら価値を柔軟に実現していく未来像がある。現時点では実装上の課題が残されているが、三領域能力モデルがAI時代の人材育成における新しいスタンダードの形成が加速していくことが期待される。

これからの時代において本質的に重要なのは、自らの内なる声に耳を傾けること、他者の声にも丁寧に耳を傾けること、そして本質的な問いを立て続けることである。