AIとの共創で「生活者価値

2025年8月5日(火) 、6日(水) 東京ビッグサイトにてGoogle Cloudの旗艦イベントであるGoogle Cloud Next Tokyo 25が開催された。本稿では初日のキーノート(基調講演)に登壇した博報堂 代表取締役社長 名倉健司の講演内容を紹介する。

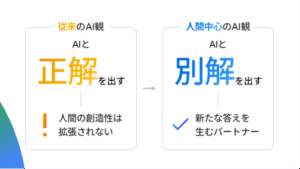

■人間の創造性を拡張させる「Human-Centered AI」というアプローチ

創業130年を迎える今年、「博報堂は、生活者価値デザイン・カンパニーへ。」というビジョンを掲げている。人々の生活や社会をポジティブに変える事業や商品、サービス、仕組みを構想し、広告に留まらない多様な領域で実装支援できるパートナーになる。こうした変革への意志を込めている。

「AIという技術にどう向き合うか」は、この変革において重要なテーマである。

私たちが重視しているアプローチは、「Human-Centered AI(人間中心のAI)」である。

従来のAI観、すなわち「AIに”正解”を出させる」「プロセスをAIに代替させる」という考え方は一見効率的に見える。しかし、私たちはそれのみを是としていない。リスクや問題もあるが、何より、それでは人間の創造性は拡張されないからである。

私たちは、AIを「”正解”を出す機械」として使うだけではなく、人間と共に「”別解”を生み出すパートナー」として捉えている。AIとの対話が、私たちに新たな「気づき」を与え、創造性を刺激してくれる。そうしたAI推進を目指している。

先日、日本経済新聞に取り上げられて反響を得た「コンセプト生成特化型 AI サービス」も、我々の思想を体現したものである。Chief Creative Officer のプラニングノウハウと、我々が持つ32年分の生活者観測データを学習したAIツールが、現場プラナーの壁打ち相手となり、クライアント企業に提案するコンセプトのブラッシュアップに役立っている。

※「コンセプト生成特化型 AI サービス」:https://seikatsusha-ddm.com/article/15877/

■AIとの共創による博報堂の新しい働き方

この「AIとの共創」という考え方を、日々の社員の行動レベルまで落とし込み、博報堂の働き方のNEWスタンダードを創っていく。

この時に私たちが下した大きな決断が、Geminiの全社導入である。従前からあるオフィススイートツールに加えて、Geminiの利用環境をこの春に全社導入し、利活用を推進している。

なぜこの決断をしたのか。それは、「パートナー主義」を徹底するためである。

様々なクライアント企業のニーズに応えるべく領域を多様化し、様々なパートナーと協業し、多様なフォーマットのアウトプットに対応する。このためには、私たち自身が柔軟な環境を持つ必要があり、「マルチクラウド・マルチ生成AI」を自分たちの「手の内化」することは、必然の選択であったと言える。

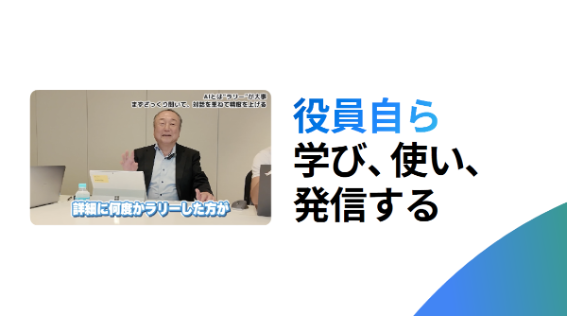

この変革への私たちの本気度を示す取り組みとして、「逆メンター」という制度がある。若手社員が役員のPCをのぞき込みながら、熱心にAIツールの使い方を説明する。そんな光景が、私たちの日常である。

※「逆メンター」:https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/corporate/2025/08/5771.html

役員自らが「こう使えばいいのか」と実感し、ユーザー代表として活用法を社内発信している。「あの役員が使っているのに、自分が使わないわけにはいかない」―社内には、そんなポジティブなプレッシャーも生まれている。

現場からの反応にも手応えを感じている。この春に実施したトライアルプロジェクトでは、わずか1ヶ月で自社ツールを大幅に上回る水準の利用率に達し、実に9割のユーザーが「今後も利用したい」と回答している。

トライアルの熱量を全社員に展開する仕組みも運営している。博報堂単体で500名の社員を「AIプロフェッショナルユーザー」化するプログラムとともに、利用の裾野を広げるための「プロンプト共有ツール」の開発と導入を進めている。

※「プロンプト共有ツール」の開発と導入

https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/corporate/2025/07/5760.html

「働き方」のNEWスタンダードを感じさせるユースケースも、現場から現れている。

チーム固有の大量の情報をNotebookLMに集約し、チーム員がいつでも参照できるナレッジベース化することで、機動的なチーム編成が可能になっている。また、社内での報告先によって作り分けを要していた「報告書作成」業務が省力化されている。こうした動きが個人やチーム単位で自律分散的に生まれ、先ほど紹介したプロンプト共有ツールや制度によってナレッジが共有されていることに、変革の手応えを感じている。

■With AIで顧客と社会に貢献

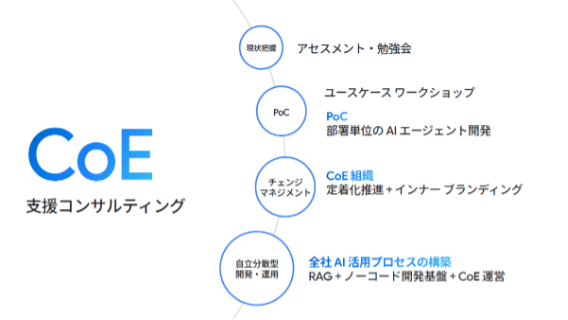

Geminiや独自開発ツールの利活用によって社員の意識と行動を「with AI」型に変えていく。この挑戦から得られる学びを、我々はクライアント企業への提供価値として昇華させている。

まず、『AI利活用支援コンサルティング』の強化である。グループで年間1,000件以上の支援実績を有する専門部隊が、今回の知見をすでにナレッジ化している。制度・組織設計、定着化活動、開発プロセス構築まで、皆様のAI変革を支援する。

2つ目は、独自のAIツールとメソッドによる「マーケティング業務BPR支援プログラム」である。冒頭に紹介した「コンセプト開発」のみならず、分析からクリエイティブ制作やメディア出稿まで、すべてのマーケティング業務工程においてwith AI化を博報堂は実現している。このデータ・知見・ツールを活用したソリューションである。

博報堂独自のデジタルペルソナ作成支援ツールやデータを活用したAIアプリケーションはもちろん、Googleとも連携・協働して開発してきたメソッドを活用し、分析や企画のみならず施策の実行までを、with AI型の業務プロセスに刷新する支援が可能である。

最後に、IT/システムレイヤーの変革支援の強化である。この春に2つのジョイントベンチャーを立ち上げた。アプリ開発を中心に顧客接点変革を支援する『HAKUHODO BRIDGE』、そしてNTTデータと共にITコンサルティングからシステム実装まで支援する『HAKUHODO ITTENI』である。皆さまの「AI Readiness」の向上を、サービス・業務・データ・システムの全レイヤーで支援する。

真の「生活者価値デザイン・カンパニー」を目指す私たちにとって、『AIとの共創』は必須であり、Google CloudとGeminiが強力なパートナーとなってくれることを確信している。